- 100-летие со дня кончины заслуженного ординарного профессора Казанской духовной академии П.В. Знаменского (1836-1917)

- Часть 1

- Часть 2

- Часть 3

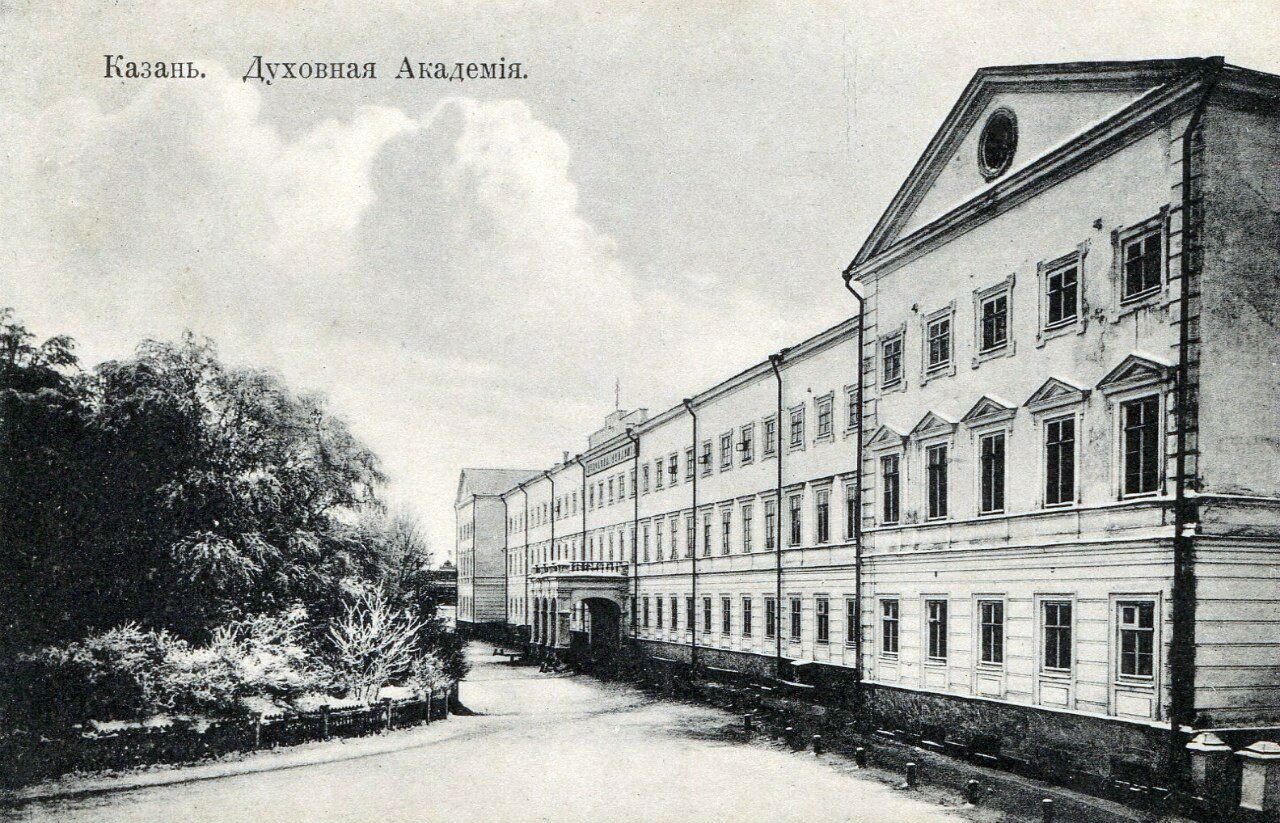

Петр Васильевич прослужил родной ему Академии 36 лет, служил при трех академических уставах (1814 г., 1869 г. и 1884 г.), при четырех ректорах (архим. Иоанн (Соколов), Иннокентий (Новгородцев) [21], Никанор (Бровкович) [22], прот. А. П. Владимирский [23]) и при пяти казанских архиепископах (Афанасий (Соколов) [24], Антоний (Амфитеатров) [25], Палладий (Раев) [26], Павел (Лебедев) [27] и Владимир (Петров) [28]). Два года он служил при ректоре Академии архимандрите Антонии (Храповицком), причем один год служил, уже выйдя в отставку. По выходе из Академии он прожил двадцать лет; за это время управляли Академией в сане епископов Антоний (Храповицкий) [29], ныне на покое архиепископ Харьковский,

Алексий (Молчанов) [30], скончавшийся экзархом Грузии, Алексий (Дородницын) [31], ныне архиепископ Владимирский, Анастасий (Александров) [32], ныне епископ Ямбургский, викарий Петроградский, ректор столичной Академии, и нынешний ректор Академии епископ Чистопольский Анатолий <(Грисюк)> [33], которому суждено благословить в последний раз в академическом храме незабвенного Петра Васильевича и проводить на место вечного упокоения. Казанской епархией, а вместе <и> Академией за это время, после архиепископа Владимира, последовательно управляли ныне скончавшиеся архиепископы: Арсений (Брянцев) [34], Димитрий (Ковальницкий) [35], Димитрий (Самбикин) [36], Никанор (Каменский) [37] и ныне здравствующий архиепископ Иаков (Пятницкий) [38], которому суждено встать во главе сонма духовенства при отпевании Петра Васильевича.

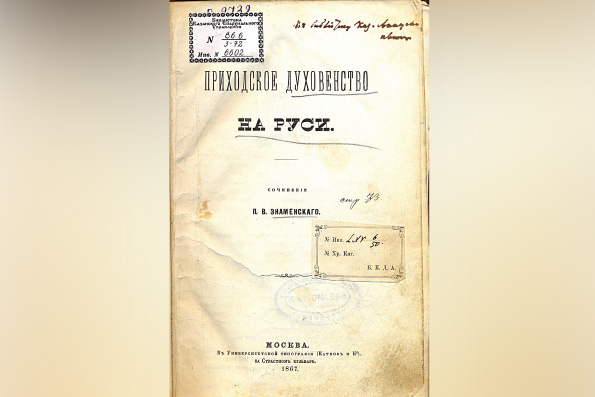

Таким образом, покойный маститый ученый и профессор Петр Васильевич знал девять ректоров Казанской академии1 и десять казанских архиепископов. Для самой Академии он был живым носителем и выразителем шестидесятилетней истории, верным хранителем преданий родной Академии, в которой он сам долгое время стоял при кормиле правления Академии в должности помощника ректора по церковно-историческому отделению и члена правления, получив еще в 1879 г. степень доктора богословия и ранее того, в декабре в 1868 г., звание ординарного профессора. В течение 36-летней профессорской службы он проходил другие академические должности, преимущественно бесплатные, не связанные с учено-просветительными задачами Академии, начиная с библиотекаря Академии (1865-1870 гг.). Только инспекторская должность и соединенные с нею обязанности чужды были характеру Петра Васильевича. За них он никогда не брался, хотя при избирательном порядке в должность инспектора, на то имел полное право по службе и старшинству. Вообще Петр Васильевич старался избегать таких должностей, которые, хотя и оплачивались, но мешали его профессорской и ученой деятельности.

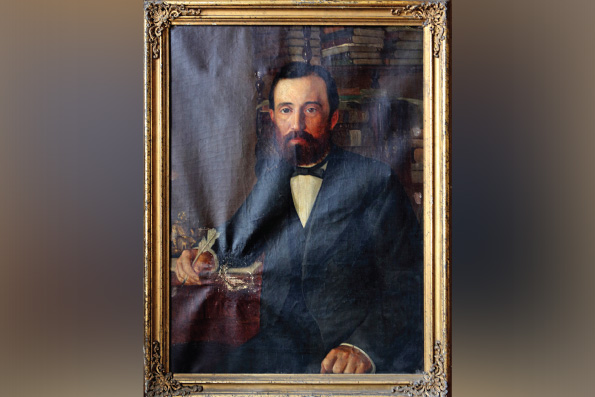

Как сослуживец, он был человеком прекрасной души и добрым товарищем. И тут скажем словами Я. А. Богородского: «Хотя Петр Васильевич не жил по традициям провинциального общежития, не гостился, но всем был близок душой. Каждая встреча с ним оставляла по себе прекрасное впечатление. Этому содействовали уравновешенность натуры Петра Васильевича, простота и естественность в обращении, изящество и какой-то прирожденный аристократизм в манерах. Безукоризненность последних была такова, что даже зоркая, сметливая молодежь ничего не могла подметить, чтобы благодушно представить Петра Васильевича в лицах. Многостороннее образование, ясное понимание вещей и тонкий, ни для кого не обидный юмор делали его беседу в обществе поучительной и оживленной; благородство души Петра Васильевича, любовь к правде, отзывчивость ко всему доброму и прекрасному поселяли к нему доверие и вызывали на полную откровенность. Доброта души и любовь к Академии у него всегда выражались в щедрых пожертвованиях, в ученой и материальной помощи студентам и для успехов научной деятельности Академии. Петр Васильевич никогда не оставлял без утешения и материальной помощи своих сослуживцев и всех лиц, принадлежащих к Академии, — от профессора до маленького служителя, когда они приходили к нему в трудные минуты душевного горя и материальной нужды».

Выше было сказано, что за 36 лет своей усердной профессорской службы и непрерывной ученой деятельности Петр Васильевич утомился. Близко стоявшие к нему лица воочию видели, что Петр Васильевич с каждым годом не только <не> облегчался, но еще больше подавлялся работами не по своей доброй воле, но, главным образом, от неравномерности распределения академических работ. Здесь на первом месте нужно поставить чтение студенческих семестровых и курсовых сочинений, составление отзывов об ученых трудах на степени магистра и доктора, исполнение всяких поручений от академического начальства и Совета в виде составления публичных речей, адресов, приветствий, некрологов и т. п. Все это распределялось между преподавателями далеко неравномерно, вследствие обычного на Руси недостатка общественной солидарности, частью и от свойства преподаваемого Петром Васильевичем предмета. На долю Петра Васильевича всегда выпадала самая большая часть работ. Между тем число студентов в Академии увеличивалось, следовательно, и работы еще прибавлялось... Петр Васильевич окончательно задумал оставить официальную службу в Академии и не скрывал своего намерения от сослуживцев, едва не убедивших его не покидать Академии. Но честность и прямота намерения у Петра Васильевича взяли верх. «Меня спас от этого соблазна, — говорил он сослуживцам, огорченным его выходом из Академии, — некоторый навык — плод многолетних занятий историей — смотреть на текущие обстоятельства и даже на самого себя с возможно объективной точки зрения, со стороны и даже сверху. Посмотрел я так на себя повнимательнее и увидел, что я сила уже утомившаяся, отработавшая свой термин, что не поспеваю идти вровень, нога в ногу, ни с современным развитием моей науки, ни с работой других членов академической корпорации...», а потому и вышел из Академии. Конечно, в словах Петра Васильевича звучала присущая ему скромность, но, с другой стороны, он всегда высоко ставил положение профессора в аудитории и на кафедре. Кажется, Петра Васильевича очень смущало то обстоятельство, что голос его, никогда не бывший сильным, стал слаб для аудитории и студенты, чтобы не проронить дорогих слов любимого профессора, в последние годы его службы стали придвигать парты чуть не вплотную к его кафедре. Но была еще причина его торопливого ухода из штатных профессоров Академии, о которой он говорил только самым близким к нему людям. Нужно было освободить штатную ординатуру для давно ждавшего ее доктора богословия Михаила Ивановича Богословского [39], человека семейного и нуждающегося. Наши духовные академии в отношении штатных ординатур в недавнем прошлом были поставлены в тяжелое положение. Лица с докторскими степенями за неимением штатных ординатур и экстраординатур оставались доцентами, ожидая или смерти профессора, или какой-либо служебной катастрофы своего ближнего из штатных профессоров. Петр Васильевич первый имел духовное мужество, почувствовав некоторое утомление, освободить свою ординатуру для Михаила Ивановича. Этот добрый и всегда детски наивный старец (вечная ему память!) даже приходил благодарить Петра Васильевича за то, что он освободил для него ординатуру.

Петр Васильевич с присущим ему благодушием принял эту благодарность и даже выражал удовольствие, что своим выходом из состава штатных профессоров сделал добро другому, отчасти и себе, так как академические порядки значительно изменились в последний год его штатной службы... У него достало сил прослужить сверх штата только еще один, 1896/97 учебный год, когда он совершенно оставил профессорскую службу в Академии, но не оставил самой Академии. «Теперь заочно, — говаривал Петр Васильевич, — я, кажется, еще больше люблю Академию, чем любил ее воочию. У меня от нее сохраняется в памяти только одно хорошее...» Пишущему эти строки незабвенный Петр Васильевич, задумав совсем выйти из Академии, говорил, что неудобно в одном деле хозяйничать двоим. Когда же его преемник на слова своего учителя и руководителя отвечал, что «хозяином» в деле будет он — Петр Васильевич, а молодой преемник будет только работником, и усердно просил его остаться хозяйничать по-прежнему, то услышал решительный ответ: «Нет, так нельзя. Быть хозяином я не имею прав». Не о праве здесь может быть речь, а о пользе дела, говорилось на это Петру Васильевичу, но он оставался непреклонен, уверяя, что в душе и потом он никогда не оставит Академии и своего преемника...

Корпорация Академии, прощаясь с Петром Васильевичем после его 36-летней академической профессорской службы, надеялась, что Петр Васильевич не порвет с нею житейских и ученых отношений. Сам он тогда же пожелал остаться членом поместной церкви Арского поля как человек все еще «академической веры». Он сдержал свое слово, и Академия всегда считала его своим самым близким ей человеком, живым выразителем ее истории почти с первых годов существования, хранителем старых академических преданий и мудрым наставником. Освободившись от официальной профессуры, Петр Васильевич сделался неофициальным, «свободным» профессором с измененным составом аудитории. Этот состав стал отличаться удивительным разнообразием. Его уединенную аудиторию в скромной квартире поодиночке и сообща стали посещать лица разных положений, званий, профессий и возрастов. Среди посетителей Петра Васильевича мы не раз встречали иерархов, ученых, профессоров, администраторов, пастырей, учителей, учеников — старцев, мужей, юношей, русских и инородцев. В квартиру «свободного профессора» смелее пошли все, не боясь помешать его официальным и срочным работам, как раньше.

Всегда добрый, внимательный и услужливый, Петр Васильевич никогда не отказывал в нужном и возможном совете. Всем доступный, он по-прежнему не жалел дорогих сокровищ своего ума, знания, опыта, делясь ими со всеми. Можно смело сказать, что никто из добровольных посетителей Петра Васильевича не уходил от него неудовлетворенным и без новых знаний. Оставив академическую кафедру истории Русской Церкви, Петр Васильевич сам, без всякой официальной нужды, продолжал обогащаться знаниями, стремясь еще более расширить свой ученый кругозор. Положение и обстановка «отставного профессора» не ослабили научных интересов его. Даже удар судьбы — потеря супруги — не помешал этому. Петр Васильевич по-христиански, философски терпеливо переносил постигшее его горе, оставшись совершенно одиноким; он не пал духом, интересуясь успехами академической науки. Ученая и популярная книга по всевозможным отраслям знания оставалась его неизменным другом в тихой квартире. За три дня до своей мирной кончины он «от скуки» и «от нечего делать» в постели читал книжку «Русского архива». Находясь в курсе современной академической, отчасти и университетской науки, он продолжал оставаться не только профессором-историком, но делался еще ученым-энциклопедистом. Одинаково полезно и приятно было всем беседовать с Петром Васильевичем, сохранившим до конца своих дней светлый ум. Разные новости в академической науке и литературе, преломляясь в призме широко просвещенного и глубоко философского и практического ума и художественной чуткости при свежести мысли, в комментариях Петра Васильевича являлись в лучшем понимании и освещении. Все, что выходило из-под его пера, носит прежний характер могучего и неослабевающего таланта. Как например такой литературной работы можно указать на его трактат «Богословская полемика 1860-х годов об отношении православия к современной жизни» (Прав, соб., 1902 г. и отдельно) [40]. Его автобиография, хотя не законченная, представляет собой не случайные записки, но высокохудожественное литературное произведение. Естественно, что Академия по-прежнему гордилась Петром Васильевичем и ценила его как своего профессора, преклоняясь пред его авторитетом. В академической корпорации часто приходилось слышать вопрос: «А как на этот счет думает Петр Васильевич?» Его слово было решающим. К нему как носителю старых академических традиций и выразителю более полувековой истории Казанской академии обращались за нужными историческими справками о делах давно минувших дней академической жизни. Петр Васильевич никогда не отказывал в этом своей Almae Matri. Можно сказать, в лице его объединялась старая и новая Академия. Со своей стороны, Петр Васильевич не переставал радоваться радостями и печалиться печалями нынешней Академии. Академическую семью, значительно изменившуюся в своем составе, он по-прежнему <считал> для себя родной и близкой. Стар и юн из этой семьи одинаково любезно был принят Петром Васильевичем. Для всех он и теперь являлся образцом корректности, деликатности и высокочестного отношения к своим обязанностям, как человека и гражданина. До самого последнего времени, чувствуя слабость в ногах, он не позволял себе присесть, когда стоял его собеседник. Только на последнем году своей жизни он стал очень тяготиться сторонними посетителями, не имея возможности по болезни всего организма, особенно ног, уделять им внимания более 10 минут. Его усталое тело постоянно требовало изменения позы и даже положения. К тому же у больного стал развиваться нефрит. Но были у него такие посетители, которых он принимал почти во всякое время и не стеснялся их присутствием. Мы не будем говорить о семье пишущего эти строки, которую он считал за родную семью... Одним из постоянных его посетителей был профессор К. В. Харлампович [41], делившийся с Петром Васильевичем разными новостями из ученого, литературного, общественного и других миров. Любил он принимать у себя также бывшего секретаря Академии, ныне инспектора народных училищ Волынской губернии А. А. Нечаева [42], человека прекрасной души и горячо любившего Академию, готового сделать для нее все возможное. Эта черта в Александре Андреевиче особенно нравилась Петру Васильевичу, весьма и весьма жалевшему, когда А. А. Нечаеву, по разным обстоятельствам, с тяжелым чувством пришлось оставить службу в Академии в качестве секретаря и не удалось войти в состав академической корпорации. Близко принят был Петром Васильевичем молодой академический доцент А. Г. Лушников [43], с которым у маститого профессора завязались особенно близкие отношения, когда талантливый бедняк Алексей Ееоргиевич был еще студентом. Принять ненадолго Петр Васильевич рад был всех, когда чувствовал себя не совсем больным...

Академическое студенчество по-прежнему оставалось близким доброму и отзывчивому сердцу Петра Васильевича. Он просто и ласково встречал и принимал студентов не только Академии, но и Университета, нередко являвшихся к нему за ученым советом и за помощью при тяжких материальных обстоятельствах. Испытав на себе крайнюю бедность в дни студенчества, Петр Васильевич не забывал бедных студентов. Составив из собственных средств две стипендии для беднейших студентов, он продолжал до самой кончины делать щедрые вклады в общество недостаточных студентов, а частной своевременной и секретной денежной помощью иногда избавлял лучших студентов от печальной необходимости по семейным обстоятельствам среди курса оставлять Академию...

Академическая библиотека в течение более полувека принимала от Петра Васильевича весьма ценные книжные дары, заключающиеся иногда в редких изданиях. Все самое ценное из своей библиотеки он при жизни передал в академическую библиотеку. Эти дары можно считать тысячами экземпляров.

Можно было бы много сказать о щедрости и благотворительности Петра Васильевича в других случаях. Петр Васильевич до самой своей кончины неизменно оставался не только профессором, ученым, но еще человеком благородным и благодарным сыном воспитавшей его Академии. С наступлением нынешней весны он вместе с профессором Покровским вырабатывал план выезда из квартиры, чтобы посмотреть Казань, что с ней произошло за полтора года его невольного затворничества; особенно ему хотелось побывать в Академии и академическом храме, который он любил. Но этим планам не суждено было осуществиться.

Примечания

1 Такое сравнительно небольшое количество ректоров Академии за более полувековой период жизни Академии на глазах Петра Васильевича объясняется тем, что единственный до сего времени бывший ее ректор в сане протоиерея, а не архимандрита или епископа, прот. А. П. Владимирский, первый магистр первого курса Академии, стоял во главе Академии без года четверть века — с 1870 по 1895 г.

***

24. Архимандрит Иннокентий (Новгородцев) (1823-1868) — ректор Казанской духовной академии. Выпускник Киевской духовной академии (1851), инспектор (185Д) и ректор Казанской духовной семинарии (1855-1865), ректор Казанской духовной академии (1865-1868).

25. Архиепископ Херсонский и Одесский Ника- нор (в миру Александр Иванович Бровкович; 1826-1890) — духовный писатель, философ, доктор богословия. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1852), ректор Рижской (1856-1857), Саратовской (1857—1865), Полоцкой (1865-1868) духовных семинарий, ректор Казанской духовной академии (1868-1871), епископ Аксайский (1871-1876), епископ Уфимский и Мензелинский (1876—1883), епископ Херсонский и Одесский (1883), с 1886 — архиепископ.

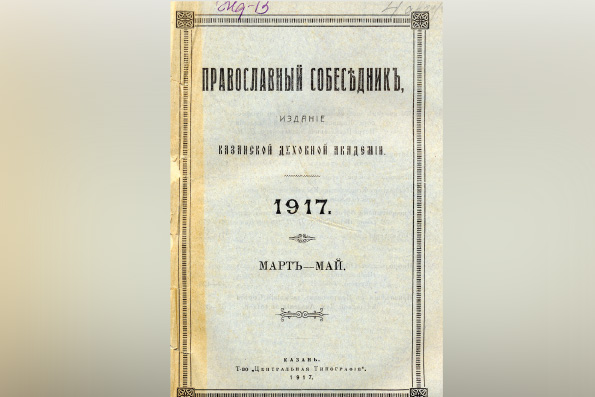

26. Протоиерей Александр Поликарпович Владимирский (1821-1906) — ректор Казанской духовной академии (1871-1895), ординарный профессор по кафедре основного богословия (1871-1884), ординарный профессор по кафедре введения в круг богословских наук (1884-1886). Выпускник Киевской духовной академии (1846), иерей (1847). Профессор кафедры православного богословия Казанского университета (1850), декан историко-филологического факультета Казанского университета (1864-1871). Преподавал в университете также логику, психологию и философию. В 1851 году назначен настоятелем университетской Крестовоздвиженской церкви. В 1867 году возведен в сан протоиерея. С 1871 года главный редактор журналов «Православный собеседник» и «Известия по Казанской епархии». Автор трудов, посвященных доказательству подлинности описываемых в Священном Писании событий, в которых опирается на западноевропейские исследования. Ему принадлежат переводы нескольких западноевропейских работ по библеистике.

24. Архиепископ Казанский и Свияжский Афанасий (в миру Андрей Григорьевич Соколов; 1801-1868) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1825), ректор Черниговской (1830-1832), Тверской (1832-1838) и Санкт-Петербургской (1828-1842) духовных семинарий. Епископ Томский и Енисейский (1841-1853), архиепископ Иркутский и Нерчинский (1853-1856), Казанский и Свияжский (1856-1866).

25. Архиепископ Казанский и Свияжский Антоний (в миру Яков Гаврилович Амфитеатров; 1815-1879), почетный член Императорской академии наук. Выпускник Киевской духовной академии, ректор Киево-Софийского духовного училища (1840-1845), ректор Киевской духовной семинарии (1845-1851), ректор Киевской духовной академии (1851-1858), епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии (1858), епископ Смоленский (1859— 1866), архиепископ Казанский и Свияжский (1866-1879).

26. Митрополит Палладий (в миру Павел Иванович Раев, 1827-1898) — выпускник Киевской духовной академии (1852), инспектор Санкт-Петербургской духовной семинарии (1862-1864), ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии (1864-1866), епископ Ладожский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1866-1869), епископ Вологодский и Устюжский (1869-1873), епископ Тамбовский и Шацкий (1873-1876), архиепископ Рязанский и Зарайский (1876-1882), архиепископ Казанский и Свияжский (1882-1887), архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии (1887-1892), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский (1892-1898), первоприсутствущий член Святейшего Синода.

27. Архиепископ Казанский и Свияжский Павел (в миру Петр Васильевич Лебедев; 1827- 1892) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1853), инспектор Санкт-Петербургской духовной академии (1859-1861), ректор Смоленской духовной семинарии (1861-1866), ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии (1866-1868), епископ Выборгский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1868-1869), епископ Ладожский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1869-1871), архиепископ Кишиневский и Хотинский (1871-1882), архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Г рузии (1882-1887), архиепископ Казанский и Свияжский (1887-1892).

28. Архиепископ Казанский и Свияжский Владимир (в миру Иван Петрович Петров; 1828- 1897) — духовный писатель, миссионер. Выпускник Киевской духовной академии (1853), инспектор Иркутской духовной семинарии (1857), инспектор Томской духовной семинарии (1857-1861), инспектор и экстраординарный профессор Санкт-Петербургской духовной академии (1861-1865), начальник Алтайской Миссии (1865-1880), епископ Бийский, викарий Томской епархии (1880-1883), епископ Томский и Семипалатинский (1883— 1886), епископ Ставропольский и Екатеринодарский (1886-1889), епископ Нижегородский и Арзамасский (1889-1892), архиепископ Казанский и Свияжский (1892-1897).

29. Митрополит Киевский и Галицкий Антоний (в миру Алексей Павлович Храповицкий; 1863-1936) — один из наиболее ярких богословов и иерархов Русской Церкви конца XIX — начала XX века. По окончании Санкт- Петербургской духовной академии (1885) был преподавателем Холмской духовной семинарии (1886), доцентом (1887) и инспектором (1889) Санкт-Петербургской духовной академии. Ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии (1990). В том же году возведен в сан архимандрита и назначен ректором Московской духовной академии. Ректор Казанской духовной академии (1895-1900). Епископ Чебоксарский (1897), епископ Чистопольский (1899), викарий Казанской епархии. Епископ Уфимский и Мензелинский (1900-1902), архиепископ Волынский и Житомирский (1902-1914), возведен в сан архиепископа (1906), член Святейшего Синода (1912), архиепископ Харьковский и Ахтырский (1914-1917), возведен в сан митрополита (1917), митрополит Киевский и Галицкий (1918) — сохранял этот титул до самой смерти в эмиграции. В зарубежье явился одним из основателей и первым председателем Архиерейского синода Русской Православной Церкви Заграницей (1921).

30. Архиепископ Алексий (в миру Алексей Васильевич Молчанов; 1853-1914) — духовный писатель, проповедник, автор статей по богословским вопросам. Выпускник Казанской духовной академии (1887), ректор Казанской духовной семинарии (1899), ректор Казанской духовной академии (1900-1905), епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии (1900), епископ Таврический и Симферопольский (1905-1910), епископ Псковский и Порховский (1910-1912), епископ Тобольский и Сибирский (1912-1913), архиепископ Карталинский и Кахетинский, экзарх Грузии (1913-1914).

31. Архиепископ Владимирский и Шуйский Алексий (в миру Анемподист Яковлевич Дородницын; 1859-1919) — духовный писатель и богослов. Выпускник Московской духовной академии (1885), ректор Литовской духовной семинарии (1903-1904), епископ Сумский, викарий Харьковской епархии (1904-1905), епископ Елисаветградский, викарий Херсонской епархии (1905), епископ Чистопольский, первый викарий Казанской епархии, ректор Казанской духовной академии (1905-1912), епископ Саратовский и Царицынский (1912-1914), архиепископ Владимирский и Суздальский (1914-1917).

32. Епископ Ямбургский Анастасий, викарий Санкт-Петербургской епархии (в миру Александр Иванович Александров; 1861-1918) — ученый-славист. Выпускник историко-филологического факультета Казанского университета (1883), приват-доцент кафедры сравнительного языковедения Дерптского университета (1886), приват-доцент кафедры сравнительного языковедения и санскрита Харьковского университета (1886-1888), экстраординарный профессор кафедры сравнительного языковедения и санскрита Казанского университета (1888-1889), профессор кафедры славянской филологии Казанского университета (1889-1911), профессор Казанской духовной академии по кафедре истории славянских и Румынской церквей (1910-1911). Пострижен в монашество (1910), инспектор Казанской духовной академии (1910-1912), профессор Казанской духовной академии по кафедре церковнославянского и русского языков и палеографии (1911-1913), епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии (1912-1913), епископ Ямбургский, викарий Санкт-Петербургской епархии (1913-1918), последний ректор Санкт-Петербургской духовной академии до ее закрытия (1913-1918), автор научных трудов по славистике, сравнительному языкознанию, русской диалектологии, церковнославянскому и литовскому языкам, психологии и физиологии речи, истории Черногории. Знаток многих славянских языков и санскрита.

33. Священномученик Анатолий, митрополит Одесский и Херсонский (в миру Андрей Григорьевич Грисюк; 1880-1938) — историк церкви. Выпускник Киевской духовной академии (1904), инспектор и профессор Московской духовной академии (1912-1913), ректор Казанской духовной академии (1913-1921), епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии (1913-1922), епископ (с 1923 — архиепископ) Самарский и Ставропольский (1922-1928), архиепископ (с 1932 — митрополит) Одесский и Херсонский (1928-1936). Арестован в 1937 году, скончался в 1938 году в Кылтовской сельхозколонии Республики Коми. Причислен клику новомучеников и исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.

34. Архиепископ Харьковский и Ахтырский Арсений (в миру Александр Дмитриевич Брянцев; 1839-1914) — выпускник Киевской духовной академии (1868), епископ Ладожский, викарий Санкт-Петербургской митрополии (1882-1887), ректор и профессор Санкт-Петербургской духовной академии (1883), епископ (с 1893 — архиепископ) Рижский и Митавский (1887-1897), архиепископ Казанский и Свияжский (1897-1903), архиепископ Харьковский и Ахтырский (1903-1914).

35. Архиепископ Херсонский и Одесский Димитрий (в миру Михаил Георгиевич Ковальницкий; 1839-1913) — профессор Киевской духовной академии, духовный писатель и церковно-общественный деятель. Выпускник Киевской духовной академии (1867), профессор кафедры древней и новой общей церковной истории (1878), епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии и ректор Киевской духовной академии (1898-1902), епископ Тамбовский и Шацкий (1902) , архиепископ Казанский и Свияжский (1903-1905), архиепископ Одесский и Херсонский (1905-1913).

36. Архиепископ Казанский и Свияжский Димитрий (в миру Димитрий Иванович Самбикин; 1839-1908) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1865), ректор Тамбовской духовной семинарии (1872-1881), ректор Воронежской духовной семинарии (1881-1886), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (1886), епископ Балт- ский, викарий Подольской епархии (1887— 1890), епископ Подольский и Брацлавский (1890-1896), епископ (с 1898 — архиепископ) Тверской и Кашинский (1896-1905), архиепископ Казанский и Свияжский (1905-1908). Опубликовал множество научных трудов, в том числе по Догматическому богословию и Священному Писанию Нового Завета. Главный труд архиепископа Димитрия (Самбикина) — «Месяцеслов русских святых, всею Русскою Церковию или местно чтимых» (1878-1907).

37. Архиепископ Казанский и Свияжский Никанор (в миру Никифор Тимофеевич Каменский; 1847-1910) — богослов, археограф. Выпускник Казанской духовной академии (1874), законоучитель Казанской учительской семинарии (1874—1879), протоиерей (1879), ректор Казанской духовной семинарии (1879-1891), пострижен в монашество (1889), архимандрит, епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии (1891 -1893), епископ Архангельский и Холмогорский (1893-1896), Смоленский и Дорогобужский (1896-1899), Орловский и Севский (1899-1902), Екатеринбургский и Ирбитский (1902), Гродненский и Брестский (1903-1905), архиепископ Варшавский и Привисленский (1905-1908), архиепископ Казанский и Свияжский (1908-1910). Покровитель церковноисторического и археологического направления в богословской науке и церковно-общественной деятельности. Основатель церковно-археологических комитетов в Смоленске и Гродно и церковно-сторических музеев в Орле и Варшаве.

38. Митрополит Томский Иаков (в миру Иван Алексеевич Пятницкий; 1844-1922) — выпускник Санкт-Петербургской духовной академии 1829, архимандрит, ректор Вифанской духовной семинарии (1886-1891), епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии (1891-1892), епископ Уманский, викарий Киевской епархии (1892), епископ Чигиринский, викарий Киевской епархии (1893-1898), епископ Кишиневский и Хотинский (1898-1904), архиепископ Ярославский и Ростовский (1904-1907), Симбирский и Сызранский (1907-1910), архиепископ (с 1917 года — митрополит) Казанский и Свияжский (1910-1920), митрополит Томский (1920-1921). В 1922 году в Томске скончался вскоре после перенесенной тяжелой операции.

39. Богословский Михаил Иванович (1844— 1915) — доктор богословия, профессор Казанской духовной академии. Выпускник Казанской духовной академии (1870), доцент 1830- , экстраординарный (1886) и ординарный (1895) профессор по кафедре Священного Писания Нового Завета, доктор богословия (1895), преподаватель немецкого языка (1884-1896). Под руководством П. А. Юнгерова принимал активное участие в переводе Ветхого Завета на русский язык с LXX. Следуя традиции православной новозаветной исагогики и экзегезы, критиковал рационалистические воззрения на евангельскую историю, в частности взгляды Л. Н. Толстого и представителя новой (тюбингенской) школы богословия Адольфа Гарнака. Автор многочисленных статей, посвященных в основном хронологически последовательному изучению жизни Иисуса Христа и толкованию сложных мест новозаветных текстов, апостольских посланий, среди них: «Пролог Евангелия св. ап. Иоанна» // Православный собеседник, 1878 Т. 1. С. 400-433; «Пролог св. Евангелиста Луки» // Православный собеседник, 1879. Т. 1. С. 3-34.; «О двух гносеологиях Иисуса Христа» // Православный собеседник, 1880. Т. 1. С. 29-75. и др.

40. Знаменский П. В. Богословская полемика 1860-х гг. об отношении православия к современной жизни // Православный собеседник.т1902. Ч. 1. С. 554-561, 640-654, 780-792; Ч.2. С.325-352, 479-499, 639-657.

41. Харлампович Константин Васильевич (1870-1932) — российский и советский историк Церкви, историк просвещения, богослов. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии (1894), преподаватель латинского языка Казанской духовной семинарии (1895-1914), профессор Казанского университета по кафедре истории Русской Церкви (1909), Лауреат Уваровской премии (1900), член-корреспондент Императорской академии наук (1916), академик Украинской академии наук (1919-1928). Автор многочисленных трудов, среди которых: «К истории западно-русского просвещения. Виленская братская школа в первые полвека ее существования». Вильно, 1897; «Острожская православная школа. Историко-критический очерк». Киев, 1897; «Западнорусские православные школы XVI и начала XVII вв.» 1898; «О христианском просвещении инородцев». Казань, 1904; «Казанские новокрещенские школы», Казань, 1905.

42. Нечаев Александр Андреевич (1879- 1917) — выпускник Казанской духовной академии (1903), преподаватель Пермской (1903) и Тамбовской духовных семинарий (1904-1911), секретарь Совета и Правления Казанской духовной академии (1911-1916). Дядя митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева) (1926-2003), председателя Издательского отдела Московского Патриархата (1963-1994).

43. Лушников Алексей Георгиевич (1886-?) — выпускник Казанской духовной академии, доцент кафедры истории русской литературы.