Седмица 4-я по Пятидесятнице

В этот день совершается память:

Мученика Иулиана Тарсийского (ок. 305). Обретение мощей преподобного Максима Грека (1996).

Священномученика Терентия, епископа Иконийского (I). Преподобных Иулия пресвитера и Иулиана диакона (V). Мучеников Арчила, царя Иверского (VIII), и Луарсаба II, царя Карталинского (1622) (Груз.).

Священномученика Иоанна Будрина пресвитера (1918); преподобного Георгия Лаврова исповедника (1932); священномучеников Алексия Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова пресвитеров, преподобномученика Ионы Санкова (1938); мученика Никиты Сухарева (1942).

Память митрополита Казанского и Свияжского Вениамина (Пуцек-Григоровича). Учитель (1732-1741), префект (1741-1744) и ректор (1744-1748) Казанской духовной семинарии, миссионер, составитель первых грамматик удмуртского, марийского и чувашского языков. Возглавлял Казанскую епархию с 26 июля 1762 по 17 марта 1782 гг. Скончался на покое в Седмиезерной Богородичной пустыни под Казанью 21 июня 1785 г., был погребен в Смоленском соборе той же обители (храм и гробница не сохранились).

Мученик Иулиан Тарсийский

Святой мученик Иулиан Тарсийский пострадал в гонение императора Диоклетиана (284—305). После бесплодных попыток принудить святого принести жертву идолам его зашили в мешок, наполненный ядовитыми гадами, и бросили в море. Тело мученика было вынесено на берег и впоследствии с честью погребено. Эти обстоятельства мученичества святого Иулиана нашли отражение в посвящённой ему службе и похвальном слове святителя Иоанна Златоустого: «Вспомните о потопе при Ное и о ковчеге. И тогда праведник и звери вместе; но Ной вошёл человеком, и вышел человеком, а Иулиан вошёл человеком, и вышел Ангелом; тот вошёл с земли, и вышел опять на землю, а этот вошёл в мешок с земли, и из мешка отошёл на небо. Море взяло его не для того, чтобы умертвить, но чтобы увенчать, и, увенчав, возвратило нам тело мученика».

Преподобный Иулий, пресвитер, и Иулиан, диакон

Преподобный Иулий пресвитер и Иулиан диакон — родные братья и ревностные проповедники христианства в Византии. Получив благословение Патриарха и разрешение императора Феодосия Младшего, святые братья построили много храмов. Население считало своей обязанностью помогать им в святом деле. Однажды некие люди проезжали мимо строившейся церкви. Опасаясь, что их начнут уговаривать принять участие в работе, они решили обмануть святых братьев. Один из них притворился мёртвым, и, когда святой Иулий попросил о помощи, они отговорились тем, что везут хоронить мертвеца. Святой спросил: «Не лжёте ли вы, чада?» Однако проезжие стояли на своем. Тогда преподобный Иулиан сказал им: «Так пусть же будет вам по слову вашему». Отъехав на некоторое расстояние, они увидели, что мнимый мертвец действительно умер.

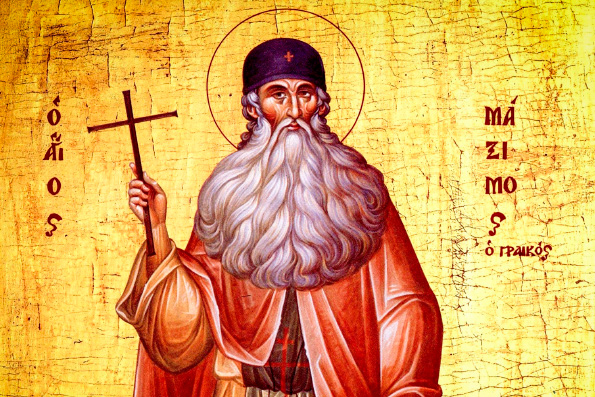

Преподобный Максим Грек

Преподобный Максим Грек преставился в Троице-Сергиевой Лавре в день памяти своего небесного покровителя преподобного Максима Исповедника и был погребен у северо-западной стены храма Сошествия Святого Духа. В конце XVI века над могилой была установлена часовенка, которая впоследствии перестраивалась. Она сохранялась до конца 1930-х годов, затем была разрушена. К моменту прославления преподобного Максима Грека в 1988 году не оставалось никаких видимых следов его могилы. 24 июня 1996 года были начаты археологические изыскания у северо-западной стены Свято-Духовского храма, и 4 июля честные мощи преподобного были обретены и положены во временную раку, перенесенную затем в Свято-Духовскую церковь Лавры.

Священное Писание

Как-то знакомый поделился со мной своими недоумениями: «Один священник говорит, что перед причастием надо поститься три дня, другой, что всего один. Кто-то разрешает есть рыбу Великим постом, кто-то запрещает даже подсолнечное масло. Кто-то спокоен, если женщина заходит в храм в джинсах, кто-то требует, чтобы только в длинной, чёрной юбке. Голова кругом идёт». Понять эти возмущения не сложно. Христианская традиция существует уже около 2000 лет. За это время возникло огромное количество правил, которые регулируют жизнь верующего. Внешний вид, устав общественной и домашней молитвы, пост и массу других предписаний, которые касаются вопросов формального благочестия. Информация об этих правилах поступает к нам из разных источников. И нередко эти источники противоречат друг другу. Поэтому мы и возмущаемся, разочаровываемся, порой злимся и даже впадаем в уныние. Как же разобраться во всём этом море обычаев и подходов? Как не запутаться? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 12-й главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня за богослужением в православных храмах.

Глава 12.

01В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть.

02Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу.

03Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?

04как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?

05Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны?

06Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма;

07если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных,

08ибо Сын Человеческий есть господин и субботы.

Ситуация, описанная в только что прозвучавшем отрывке, предельно ясна. Господь позволяет Своим ученикам нарушить ритуальные предписания иудейского закона. И закона далеко не рядового, а ключевого. Того, который регламентирует поведение человека в субботу. А, как мы помним, соблюдение субботы — это визитная карточка представителя ветхозаветной религии. Не почитать субботу — всё равно что называть себя христианином и не причащаться.

На недоумения фарисеев Господь приводит два примера, когда закон формально нарушался, однако сами иудеи воспринимают это как данность. Так, например, священники трудятся в храме в субботу. Они закалывают жертвенных животных, снимают с них шкуры, готовят их к принесению в жертву и сжигают. Однако ни у кого не появится мысль упрекнуть их в пренебрежении законом. Также никто не будет упрекать царя Давида. В критической ситуации, скрываясь от погони врагов, он попросил у священника освящённый хлеб, предназначенный для жертвоприношения. Однако использовал его не по назначению. Съел сам, чтобы подкрепить силы, и разделил со своими соратниками.

Из всего этого следует важный для нас вывод. Христос допускает, что сам человек может регулировать степень исполнения ритуального закона. Каким образом? Обратите внимание на учеников. Они верующие люди. Иудеи. Но тем не менее они спокойно растирают колосья, то есть без смущения работают в субботу. Почему? А потому рядом с ними Тот, Кто отнимает у них всякое смущение и даёт уверенность. Они всей своей душой ощущают себя работниками и соратниками Христа, поскольку разделяют с Ним тяготы странствования. Они исполнители Его воли. Через них действует Его сила. Поэтому и говорит Христос фарисеям: «Мои ученики нарушают субботу, потому что служат Тому, Кто больше храма, и Кто является Господином субботы». То есть как сыны Царства апостолы освобождаются Спасителем от многих формальных подпорок, которые необходимы фарисеям, чтобы получить хоть какую-то уверенность в том, что они идут путём веры в Творца.

Мы можем рассматривать эту ситуацию как ответ на наш вопрос. Если свою религиозную жизнь мы организуем так, что в её центре окажется деятельное служение Богу, если все свои мысли, чувства, слова и поступки на ежедневной основе мы будем сверять с Евангелием, каждый отрезок сегодняшнего дня стремиться послужить Богу и ради Христа быть полезным тем, кто нас окружает, Господь даст нам живое ощущение Своего присутствия. Ведь Он Сам хочет не жертвы, а милости. И если мы регулярно формируем в себе навык проявлять эту милость, благодать Духа Святого будет направлять нас во всех наших делах. Тогда большинство недоумений, связанных с ритуальными и уставными предписаниями, исчезнут сами собой. В какой бы ситуации мы ни оказались, мы будем ясно понимать, что важно, а что второстепенно. Ведь теперь у нас есть чёткая цель в жизни. Именно она даёт нашему сердцу уверенность, а вместе с нею мир, покой и радость.

священник Димитрий Барицкий

Слово Святейшего Патриарха Кирилла

Святым становится тот, кто обретает свободу — в первую очередь свободу от внешних обстоятельств, от порабощения внешней каждодневной суете, от служения маммоне, от служения всему тому, что реально порабощает человека. Быть святым — значит быть свободным человеком, которым невозможно манипулировать, который не является рабом греха, который, живя простой человеческой жизнью, имея, может быть, и землю, и волов, и жену, и семью, и автомобиль, и работу, и деньги на счету, остается свободным человеком, потому что он подчиняет себя воле Божией, а всё остальное вторично. И самый простой человек обретает способность стать святым, и у него словно вырастают крылья — только потому, что он в первую очередь преклоняет главу свою пред Богом и принимает Его закон жизни.

Преподобный Максим Грек о правильном понимании молитвословия

Святые и преподобные отцы составили много различных молитв, и все они имеют одно содержание и одну цель — ими мы исповедуемся Владыке всех в преждесодеянных нами грехах и просим в них прощения себе, и чтобы нам отстать от них, и на будущее время утвердиться страхом Господним, и жить благоугодно пред Ним, по Его святым заповедям; а которые достигли совершенства — те просят получить силу и просвещение божественного разума. Да будет же известно нам, благочестивым, что пока мы пребываем во грехе, то есть в преступлении божественных заповедей Христа Бога, то, хотя бы и все молитвы преподобных, и тропари, и кондаки, и молебные каноны ежедневно и во все часы прочитывали, — мы этим ничего не достигли. Одна только есть благоприятная Ему и благоугодная молитва — это молитва деятельная, заключающаяся в том, чтобы всею душою отстать навсегда от всякого нарушенья святых Его заповедей и утверждаться затем в страхе Его, творя всякую правду, с радостию духовною и нелицемерною любовью.

Что есть зло?

Грех — это религиозно-богословское понятие, в этике грех нередко называется «злом».

Зло и добро не являются равносильными началами. Зло не совечно Богу, и хотя оно реально существует, оно не имеет собственной сущности. Зло — недостаток, отсутствие добра, подобно тому как болезнь — не что-либо существующее само по себе, но недостаток здоровья, тьма — отсутствие света, ржавчина — результат коррозии, порчи металла.

Зло — это и злоупотребление свободой нравственного выбора, нарушение благой воли Божьей. Синонимы слова «зло» в молитвах — ложь, лукавство, беззаконие, грех.

Распространение зла в мире связано с богопротивной деятельностью падших ангелов (демонов), под влияние которых подпадают люди, а также с боогопротивной деятельностью самих людей.

Бог попускает зло, но не инициирует его, Он свят по Своей природе. Зло — следствие отпадения от Бога разумно-свободных существ (ангелов, людей), нарушения Его заповедей. На вопрос, почему Бог не возьмёт да и просто не уберет зло из мира, есть ответ: для этого пришлось бы или убрать из мира тех, кто создаёт зло (всех демонов и всех нас), или лишить их свободы воли.

Стихийные бедствия, болезни — по своей сути не зло, а его последствия, последствия грехопадения.

Из книги сербского православного писателя Павле Рак «Приближение к Афону»

Можно много говорить об Афоне… Ни книга, ни даже целая библиотека не сумеют поведать о ней, и мы не сможем исчерпать до конца Святую Гору, даже если будем возвращаться туда снова и снова. Первое впечатление, обычно, — всего лишь неопределенное воодушевление от светлой красы: неба, скал и моря, церквей, ризниц, ясных монашеских лиц. Лишь с каждым новым посещением Святой Горы постепенно открывается, что мы доселе толком ничего не знали о ней, что большинство ее сокровищ оставались спрятанными от нас. И не просто потому, что узнать можно, только пройдя десятки километров по его разнообразным тропинкам, не потому, что многие его ризницы с берегущими их иноками разбросаны посреди глухих лесов, и даже не потому, что многие монахи нарочно скрываются и избегают встреч, — все дело в том, что в логику и смысл святогорской красоты можно врасти лишь постепенно, приближаться к Афону можно лишь по мере взращивания в себе той любви, которая и является целью подвига насельников Святой Горы.

Молитвословия

Тропарь преподобного Максима Грека

глас 8

Зарею Духа облистаем,/ витийствующих богомудренно сподобился еси разумения,/ неведением омраченная сердца человеков светом благочестия просвещая,/ пресветел явился еси Православия светильник, Максиме преподобне,/ отонудуже ревности ради Всевидящаго/ отечества чужд и странен, Российския страны был еси пресельник,/ страдания темниц и заточения от самодержавнаго претерпев,/ десницею Вышняго венчаешися и чудодействуеши преславная./ И о нас ходатай буди непреложен,// чтущих любовию святую памятъ твою.

Кондак преподобного Максима Грека

глас 8

Богодухновенным Писанием и богословия проповеданием/ неверствующих суемудрие обличил еси, всебогате,/ паче же, в Православии исправляя, на стезю истиннаго познания наставил еси,/ якоже свирель богогласная, услаждая слышащих разумы,/ непрестанно веселиши, Максиме досточудне,/ сего ради молим Тя:/ моли Христа Бога грехов оставление низпослати// верою поющим всесвятое твое успение, Максиме, отче наш.

Молитва преподобному Максиму Греку

Преподобне отче Максиме! Воззри на нас милостивно и к земли приверженных возведи к высоте небесней. Ты горе на небеси, мы на земли низу, удалены от тебе, не толико местом, елико грехми своими и беззаконии, но к тебе прибегаем и взываем: настави нас ходити путем твоим, вразуми и руководствуй. Вся твоя святая жизнь бысть зерцалом всякия добродетели. Не престани, угодниче Божий, о нас вопия ко Господу. Испроси предстательством своим у Всемилостиваго Бога нашего мир Церкви Его, под знамением креста воинствующей, согласие в вере и единомудрие, суемудрия же и расколов истребление, утверждение во благих делех, больным исцеление, печальным утешение, обиженным заступление, бедствующим помощь. Не посрами нас, к тебе с верою притекающих. Вси православнии христиане, твоими чудесы исполненнии и милостями облагодетельствованнии, исповедуют тя быти своего покровителя и заступника. Яви древния милости твоя, и ихже отцем всепомоществовал еси, не отрини и нас, чад их, стопами их к тебе шествующих. Предстояще всечестней иконе твоей, яко тебе живу сущу, припадаем и молимся: приими моления наша и вознеси их на жертвенник благоутробия Божия, да приимем тобою благодать и благовременную в нуждех наших помощь. Укрепи наше малодушие и утверди нас в вере, да несомненно уповаем получити вся благая от благосердия Владыки молитвами твоими. О, превеликий угодниче Божий! Всем нам, с верою притекающим к тебе, помози предстательством твоим ко Господу, и всех нас управи в мире и покаянии скончати живот наш и преселитися со упованием в блаженныя недра Авраамова, идеже ты радостно во трудех и подвизех ныне почиваеши, прославляя со всеми святыми Бога, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь мученика Иулиана Тарсийского

глас 4

Мученик Твой, Господи, Иулиан/ во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего,/ имеяй бо крепость Твою,/ мучителей низложи,/ сокруши и демонов немощныя дерзости./ Того молитвами// спаси души наша.

Кондак мученика Иулиана Тарсийского

глас 2

Благочестия непобедимаго воина/ и истины согласника и оружника,/ вси достойно восхвалим/ Иулиана днесь/ и к нему возопиим:// моли Христа Бога о всех нас.