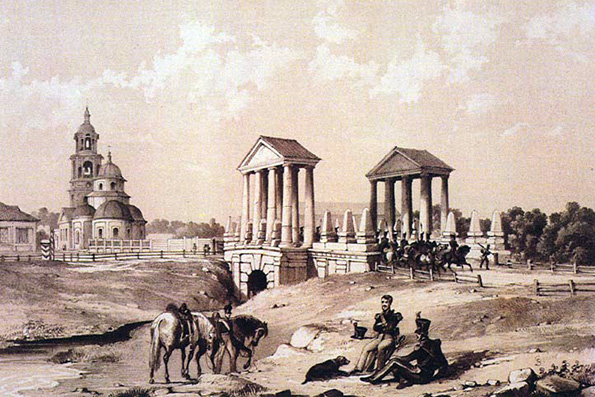

Арская застава, где стояла «на страже», охраняя город своею благодатию с восточной стороны, большая церковь великомученицы Варвары — одно из самых исторически примечательных мест Казани.

Здесь, за оврагом, перекрытым каменным мостом с колоннами по бокам и с караульными будками (овраг сохранился до сих пор, хотя «отодвинут» в сторону улицей), начинался печально знаменитый бесконечный Сибирский тракт. Можно сказать, в обыденном представлении русских людей здесь, за этой заставой, за этой церковью, и начиналась сама Сибирь. Овражек был границей. Понятно, что никаких приятных ассоциаций слово «Сибирь» у простого человека не вызывало. По народной легенде, возле этой церкви с арестантов, которых гнали по этапу на каторгу, снимали кандалы — мол, здесь, в этом диком краю, все равно уже некуда убегать. К сожалению, это только легенда: в действительности кандалы с каторжан не снимали даже и в настоящей Сибири, где они работали. За Арской же заставой, как мы знаем, даже в XVII — XVIII веках был вовсе не «дикий край», а очень густонаселенная местность до самого Урала. Сам же Арск, в честь которого застава называлась, являлся весьма крупным по тем временам городом.

А вот одни беглый каторжанин — Емельян Пугачев, — точно «прославил» это укрепленное место крупным боем, который здесь произошел и который на два дня решил участь всей Казани. Именно отсюда 12 июня 1774 года передовой отряд пугачевцев (под командованием Белобородова) после короткой схватки с защитниками ворвался в Казань. Другой отряд (банда Минаева) обошел эту же заставу с севера, глубокими, глухими оврагами.

Варваринской церкви, судя по документам, тогда еще не было — иначе она разделила бы судьбу всех разграбленных в тот день казанских храмов (25 из них вообще были сожжены полностью). Построили ее лишь в 1781 году — в период, когда вся Казань заново отстраивалась после пугачевского разорения... точно так же, как Москва несколько лет с трудом оправлялась от наполеоновского нашествия и пожара 1812 года.

На месте церкви до 1774 года стоял дом казанского вице-губернатора Кудрявцева. Сам он в тот страшный день укрылся от пугачевцев в соборе Казанского Богородицкого монастыря — вместе с сотнями других жителей, веривших, что уж в «доме Пресвятой Богородицы» даже самые жестокие изуверы не посмеют их убить. Было ему 104 года, но... ни возраст, ни святость места убийц не остановили — старика зверски растерзали на паперти собора... А на месте его разоренного дома спустя несколько лет выросла церковь. Символично — ведь святая великомученица Варвара почитается небесной молитвенницей за всех умерших внезапной или насильственной смертью.

Архитектор первоначального проекта неизвестен, но сооружена была церковь в строгих традициях господствовавшего тогда классицизма. На многих фото- и литографиях XIX века можно полюбоваться этим храмом — как он выглядел тогда.

В 1901—1907 годах храм был полностью перестроен по проекту известнейшего зодчего Федора Малиновского. Основной объем с единственным куполом был сделан точь-в-точь как у церкви Евфимия Великого и Тихона Задонского в Седмиезерной пустыни, которую за несколько лет до этого построил тот же Малиновский.

Этот стиль принято называть «псевдорусским» или просто «русским». А вот нижние ярусы высокой колокольни несут на себе многие черты прежнего храма XVIII века. Условно говоря, «европейскими» можно назвать два нижних яруса звонницы, а «русским» — венчающий их третий ярус, в виде восьмигранной палатки.

Замечательная, изысканная красно-белая колокольня является высотной доминантой улицы К. Маркса, подобно тому, как Богоявленская колокольня — доминанта улицы Баумана.

Имена многих знаменитых людей связаны с историей этой церкви. В 1880-х годы в ее хоре пел Федор Иванович Шаляпин. 2 февраля 1864 года здесь венчались Николай Евгеньевич Боратынский, сын великого поэта, и Ольга Александровна Казем-Бек, дочь известного востоковеда. А 25 апреля 1903 года в Варваринской церкви был крещен будущий поэт Николай Заболоцкий.

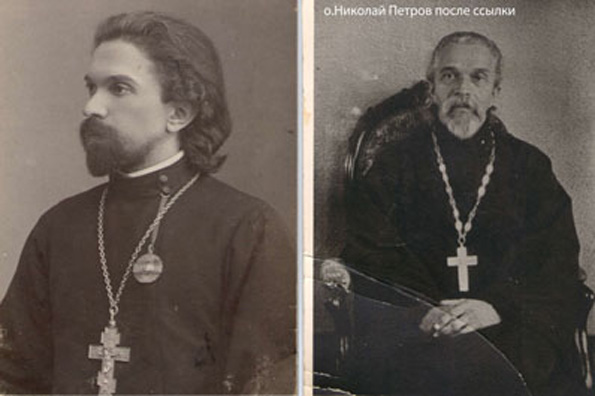

Церковь действовала с 1781 года почти ровно полтора века. Даже после революции ее закрыли не сразу. Последним священником в 1918—1930 годы был протоиерей Николай Петров, выпускник Казанской Духовной Академии, профессор богословия. Ему выпал крест исповедника.

В 1930 году храм все-таки закрыли, отца Николая арестовали за «антисоветскую деятельность». Старинную храмовую икону святой Варвары, а также образ Жен Мироносиц из одноименного придела верующим удалось спасти и передать в церковь Ярославских Чудотворцев.

В советское время в церкви размещался сначала клуб Трамвайного парка, затем — лаборатория КХТИ (химико-технологического института), корпуса которого расположены поблизости.

В конце 1994 года после долгой борьбы верующим удалось добиться возвращения церкви. Начались реставрационные работы, которым предшествовал вынос тяжелого оборудования, вмонтированного так, что пришлось потом полностью перекладывать пол и часть фундамента. Все внутри храма пришлось отделывать заново. После отъезда лаборатории он являл собой печальную картину полного разгрома, усугубленную тем, что стояла зима, а отопление сделали намного позже. Тем не менее, первые службы в храме начались уже в 1994 году, в день памяти святой великомученицы Варвары (17 декабря по н. ст.).

Алтарь тогда был отгорожен обычной занавеской — иконостас построили позднее. В ходе работ в трапезной, под слоем штукатурки удалось открыть масляную живопись сводов, но, к сожалению, из-за того, что она держалась на прогнившем деревянном «плафоне», сохранить ее оказалось невозможно. Ныне храм заново выбелен, от старины в его интерьере ничего не осталось, кроме самих форм арок, сводов и окон — создающих тот особый неуловимый дух и ту особую акустику, которой так славятся почти все творения архитектора Малиновского.