Все, кроме представителей самого молодого поколения, помнят, что в советское время власти запрещали верующим праздновать Пасху. И тем не менее даже в годы жесточайших гонений на Церковь Воскресение Христово отмечали повсеместно.

Сегодня мы вспомним, как менялось отношение Советской власти к Пасхе, и выслушаем рассказ одного из старейших казанских священнослужителей — протоиерея Николая Тимофеева, посвященный тому времени.

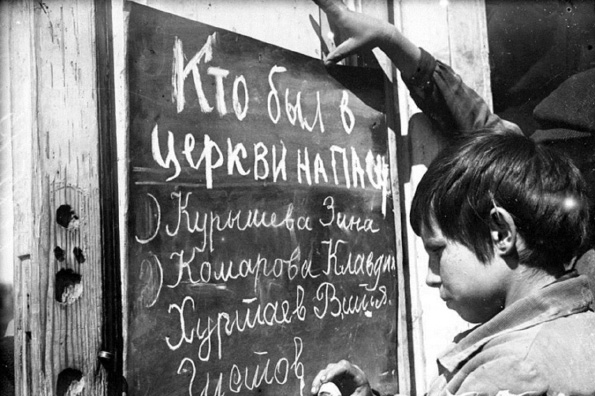

Как известно, в 1920—1930-е годы Советская власть предприняла ряд мер для ослабления влияния Церкви. Большевики объявили «борьбу с поповщиной и пережитками старого быта». В то время церковная жизнь ограничивалась богослужением в стенах храма. Беспартийным гражданам формально никто не запрещал отмечать религиозные праздники, в том числе и Пасху, и они этим пользовались, что вызывало недовольство Советской власти. Последняя пыталась бороться с религией, организуя лекции, на которых негативно отзывались о священнослужителях и православных праздниках. Также проводились антирелигиозные концерты и карнавальные шествия, целью которых было отвлечь молодежь и людей среднего возраста от церковных обрядов.

В годы Великой Отечественной войны власть изменила свое отношение к Церкви. В период с 1942-го по 1945-й разрешалось совершение пасхальных служб на территориях, на которых введено военное положение. 3 мая 1945 года в 23:00 было дано разрешение на проведение ночного пасхального богослужения. 5 мая 1945 года большинство предприятий не работало — был объявлен выходной день. В магазинах организовали продажу куличей, порядок возле храмов поддерживали работники милиции. Верующие были в восторге: «Праздник мы встретили хорошо, кушали пасху и кулич. В церкви необычайно красиво».

Новые запреты появились после декабрьского пленума ЦК КПСС 1958 года, когда по инициативе М. А. Суслова было принято закрытое постановление «Об усилении атеистической работы». В это же время вышло постановление правительства об ограничении колокольного звона в пасхальные дни. Местная власть требовала сокращения времени богослужения, «ибо в церковь приходят трудящиеся, которые до этого занимались общественно-полезным трудом». В случаях, когда Пасха совпадала с Первомаем, власти проводили коммунистический субботник. Антирелигиозная пропаганда велась на государственном уровне, для чего были задействованы все имеющиеся в то время средства массовой информации.

Отношение к Пасхе стало меняться в начале 70-х. При всей прежней внешней жесткой реакции официальных органов перед пасхальными праздниками в магазинах появлялся кекс «Весенний», представлявший собой классический пасхальный кулич. Государственные издательства и региональные типографии в то время начали выпуск пасхальных открыток, которые были официально запрещены с начала 30-х годов. Но при этом усилилось идеологическое давление государства на верующих. В пасхальные дни стали организовывать масштабные дискотеки в провинциальных городах. Вечером в Страстную субботу на центральных телеканалах непременно демонстрировался какой-нибудь сверхпопулярный западный фильм — боевик или комедия. Подобные фильмы в это же время показывали и в сельских клубах.

По воспоминаниям клирика Никольского кафедрального собора города Казани протоиерея Николая Тимофеева, антирелигиозные меры, предпринимаемые Советской властью, не имели большого успеха — Пасху отмечали повсеместно. Предлагаем вашему вниманию его рассказ.

***

В советское время действующих храмов было мало, поэтому они не могли вместить всех желающих посетить пасхальную службу. Наш Никольский храм, к примеру, к 7 часам вечера был уже полным: верующие стояли на улице Баумана. Часто бывало так, что люди дожидались начала ночного богослужения, а затем потихоньку расходились. У верующих не было физической возможности присутствовать на ночной службе.

Правда, с крестным ходом были проблемы. Его разрешалось проводить только внутри храма. Выйдя из алтаря, мы доходили до выхода, после чего разворачивались и уходили обратно. Позже был еще один вариант: мы выходили из центрального входа, а возвращались в храм через боковой вход.

Сейчас Пасху отмечают совсем не так, как в советское время. Это даже сравнивать нельзя. Мы были знакомы с людьми, в том числе и монахами, которых за веру отправляли в лагеря. Глядя на то, как они молились и плакали, мы понимали, что такое настоящая вера.

Мне кажется, что в советское время вера была сильнее, хотя верующих было намного меньше. А сейчас из-за отсутствия запрета и доступности храмов происходит охлаждение. Некоторые посещают храм, потому что это модно.

Сейчас существуют православные теле- и радиопередачи. Это очень хорошо, однако мне не очень нравятся дискуссии о вере, в которых участвуют атеисты. На мой взгляд, они не нужны, потому что они вселяют сомнения в сердца верующих. Атеисты говорят, что Бога не существует, и доказать им обратное невозможно.

В советское время тоже были диспуты по телевидению, правда, я этого уже не застал. Тогда приходили профессора, которые научно доказывали, что Бога не существует. Их оппонентом выступал убогий старец, который возглашал: «Христос воскресе!». Ему хором отвечали: «Воистину воскресе!» Против этого все научные доказательства были бессильны.

В советское время, конечно, были преследования в школах. Нельзя было носить нательные крестики. Иногда спрашивали: «Почему вы носите крестик?». Верующие говорили спрашивающим, что им тоже нужно носить крест — тогда те отставали.

Мне кажется, что в советское время было интереснее. Общины были крепче, потому что верующие общались друг с другом. Нужно отметить, что верующие тогда жили особняком, и у меня не было ощущения, что меня притесняют из-за моих взглядов. В армии тоже не притесняли, когда узнали, что я верующий. Наоборот, проявляли уважение. Бывали смешные случаи: письма, которые мне приходили, иногда не могли расшифровать. А там было написано: «Поминаю тебя на проскомидии».

Окружающие часто задавали мне вопросы, касающиеся веры и религиозных праздников. Я всех своих преподавателей и причащал, и отпевал. Они были верующими, хотя своих взглядов не афишировали.

Конечно, в советское время кто-то оказался тюрьмах и лагерях, но к нам, обычным верующим, относились спокойно. Мы посещали монастыри — Псково-Печерский, Почаевский: никто нам препятствий не чинил.

Справка

Протоиерей Николай Тимофеев родился 16 декабря 1949 года в городе Казани.

После окончания школы нес послушание иподиакона в Никольском кафедральном соборе Казани, одновременно работая на производстве. В 1968 году был призван в армию, проходил службу на флоте в городе Мурманске до 1971 года. В 1971— 1972 гг. являлся штатным иподиаконом Никольского собора. В период с 1972-го по 1976-й учился в Московской духовной семинарии. В 1976-м был рукоположен во диакона, а затем — во священника.