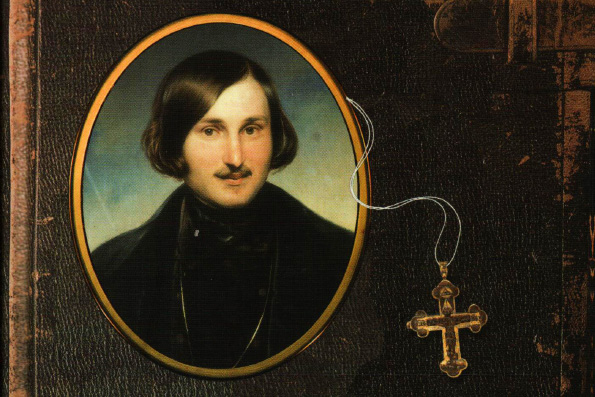

Христианские убеждения и верования Гоголя, конечно, не могли не отразиться и на его литературных произведениях как первого периода его поэтической деятельности, так и второго.

Уже в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», где Гоголь осмеивает преимущественно различные суеверия малороссов, он с особенною любовью относится к тем лицам, которые проникнуты искреннею верою в Бога и отличаются добродетелями. Таковы, например, лица Левка и Гали в повести «Майская ночь».

Повесть «Страшная месть» основана на одном старинном религиозном предании, как один казак Петро из зависти столкнул в пропасть своего брата Ивана вместе с младенцем. Забрал себе Петро все добро Ивана и стал жить, как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра; овец и баранов нигде столько не было. И умер Петро. Как умер Петро, призвал Бог души обоих братьев, Петра и Ивана, на суд. «Великий есть грешник сей человек! — сказал Бог. — Иван! Не выберу я ему скоро казни: выбери ты сам ему казнь». Иван, пылая местью, попросил Бога, чтобы все потомство Петра не имело на земле счастия, чтобы последний в роде был такой злодей, какого еще не бывало на свете и чтобы деды и прадеды от каждого его злодейства не нашли бы покоя во гробах и подымались бы из могил; а Петро не мог бы подняться, но только смотрел бы на это и грыз бы от злобы самого себя. «Страшна казнь, тобою выдуманная, человече, — сказал Бог, — пусть будет все так, как ты сказал, но и ты вечно сиди там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем».

Таким образом, основная мысль этой повести заключается в восхвалении правосудья Божия. Бог наказал Петра за злодейство, но в то же время не одобрил и Ивана за его желание отомстить своему брату.

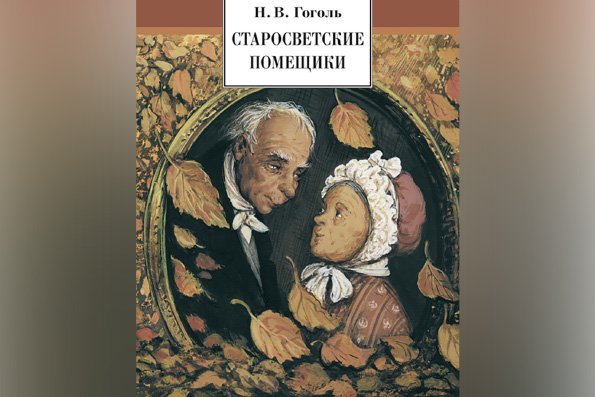

В повести «Старосветские помещики» Гоголь в лице Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны представляет добродушных, гостеприимных старичков. Но внутренняя пустота их жизни вызывает глубокую скорбь автора. Никаких истинно человеческих интересов у них нет: все сведено к чисто животному существованию, к наполнению желудка. Даже в великую для человека минуту смерти не проясняется дух их. «Бедная старушка! — с грустью замечает Гоголь, описывая смерть Пульхерии Ивановны. — Она в то время думала не о той великой минуте, которая ее ожидает, не о душе своей, не о будущей жизни: она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставила сирым и бесприютным». Точно так же и Афанасий Иванович, умирая, думал только о своей супруге. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны», — вот и все, что произнес он пред смертию» (том II, 22,27).

В повести «Тарас Бульба» Гоголь представляет запорожцев людьми, высоко ценящими свои христианские верования и по ним устраивающими свою жизнь. Самый прием новоприбывающих в Запорожскую Сечь обусловлен был только и единственно наличностью христианских религиозных верований. Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил: «Здравствуй! Что, во Христа веруешь?» — «Верую», — отвечал пришедший. — «И в Троицу Святую веруешь?» — «Верую». — «И в церковь ходишь?» — «Хожу». — «А ну, перекрестись!» — Пришедший крестился. «Ну, хорошо, — отвечал кошевой, — ступай же в который сам знаешь курень». Этим оканчивалась вся церемония» (том II, 51). Самый яркий представитель запорожцев, Тарас Бульба, в минуту прощания своих детей с матерью говорит такую речь: «Теперь благослови, мать, детей своих! Моли Бога, чтобы они всегда воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову; а не то — пусть лучше пропадут, чтоб и духу их не было на свете! Подойдите же, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земли спасает» (том XI, 87). В другой раз в важную минуту своей жизни, когда его выбрали атаманом, Тарас произносит такую речь запорожцам: «Перед нами дело великого поту, великой казацкой доблести! И так, выпьем, товарищи, разом, выпьем наперед всего за святую православную веру: чтобы пришло, наконец, такое время, чтобы по всему свету разошлась и везде была одна святая вера, и все, сколько ни есть бусурманов, все бы сделались христианами».

Одушевленные идеей борьбы за веру, казаки нисколько не боялись смерти и шли с радостью в бой: они верили, что Бог за их геройскую смерть даст им вечное блаженство.

Смысл важнейшего из своих сочинений — комедии «Ревизор» — сам Гоголь, устами одного актера в «Развязке», выясняет следующим образом: «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе. Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России: не слыхано, чтобы где были у нас чиновники все до единого такие уроды; хоть два, хоть три бывает честных, а здесь ни одного. Словом, такого города нет. Но так ли? Ну, а что если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас? Нет, взглянем на себя не глазами светского человека — ведь не светский человек произнесет над нами суд, — взглянем хоть сколько-нибудь на себя глазами Того, Кто позовет на очную ставку всех людей, пред Которым и наилучшие из нас, не позабудьте этого, потупят от стыда в землю глаза свои, да и посмотрим, достанет ли у кого-нибудь из нас тогда духу спросить: «Да разве у меня рожа крива?» (...) Что ни говори, но страшен тот ревизор, которые ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Пред этим ревизором ничто не укроется, потому что, по Именному Высшему повелению, он послан, и возвестится о нем тогда, когда уже шагу нельзя будет сделать назад. Лучше же сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее, да побывать теперь же в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого города, — в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя казну собственной души нашей» (том IV, 66).

Основная мысль другого важнейшего произведения Гоголя — «Мертвые души» — тоже религиозно-нравственная. «Мертвые души» — это не умершие крепостные люди, которые числятся живыми по спискам и которых покупает Чичиков, но изображаемые в поэме действующие лица. В них все добрые начала и стремления, свойственные человеку от природы, умерли заглушенные и подавленные различными мелочными и греховными житейскими заботами, обратившимися у многих в чудовищные страсти (припомните овладевшую всем существом Плюшкина страсть корыстолюбия); а так как истинная жизнь души, по смыслу христианского учения, проявляется только в развитии добрых свойств ее, то и выходит, что изображаемые Гоголем в его поэме люди суть «мертвые души».

И вот над этими-то мертвыми для добра и живыми только для зла душами плачет «сквозь видимый миру смех незримыми и невидимыми ему слезами» наш великий поэт Гоголь.

И замечательно такое именно чисто христианское отношение Гоголя к современному, родному русскому обществу! Едва ли кто из писателей так грустил над своими соотечественниками. Сам Байрон слабее Гоголя чувствовал падение человеческой натуры. Но гордый своими достоинствами англичанин раздражался ничтожеством ближнего; Гоголь, напротив, со смирением христианина наблюдал пороки окружавшего его общества и сознавал, что сам совершенно не чужд этих недостатков. Он страдал от того, что далек был от начертанного себе идеала; потому он никогда не был доволен ни собою, ни окружающими.

Будучи искренним и глубоко верующим христианином, Гоголь не мог не обратить вниманья и не углубить его в уразумение глубокого смысла важнейшего христианского богослуженья — Божественной литургии. И он занялся изучением святоотеческих толкований на литургию. Плодом этого изученья явилось его сочинение «Размышление о Божественной литургии», в котором с глубоким благоговением христианина возвышается своим богословским умозрением до созерцанья высочайших тайн христианского откровения. А в заключение этого сочиненья так говорит о значении литургии: «Для всякого, кто только хочет идти вперед и становиться лучше, необходимо частое, сколько можно, посещение Божественной литургии и внимательное слушание: она нечувствительно строит и создает человека... Велико и неисчислимо может быть влияние Божественной литургии, если бы человек слушал ее с тем, чтобы вносить в жизнь слышанное» (том VIII, 114).

Религиозно-нравственный элемент — господствующий и в сочинении Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Он сам следующим образом говорит об этом в своей «Авторской исповеди»: «Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней (этой книге) ясно, и после чтения ее приходишь к тому заключению, что верховная инстанция всего есть Церковь и разрешение вопросов жизни в ней. Стало быть, во всяком случай, после книги моей читатель обратится к Церкви, а в Церкви он встретит и учителей Церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а, может быть, дадут ему, на место моей книги, другие, позначительнее, полезнее, и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам» (том VIII, 52-53).

Религиозность Гоголя сказалась и в его произведении, посвященном им вопросу об условиях художественного творчества. Это известная повесть «Портрет», где представлен христианский художник, приготовивший себя к написанию иконы Рождества Христова, которая была чудом искусства, продолжительными аскетическими подвигами, усиленными постом и молитвою.