Никольский собор

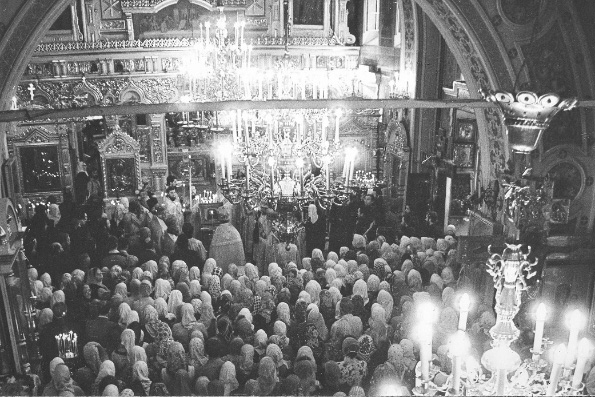

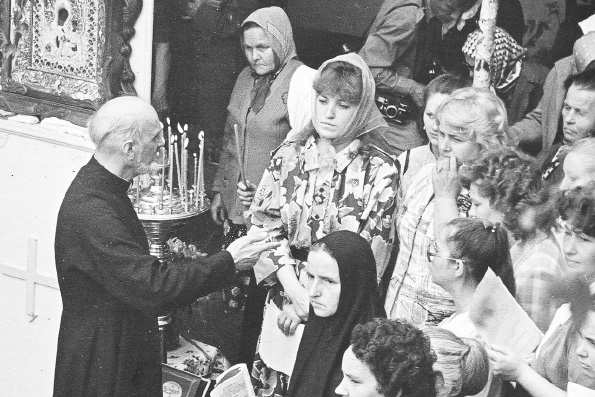

Центром духовной жизни казанцев в советское время был Никольский собор на улице Баумана (бывшая Проломная). Со всей Татарии сюда стекались люди, чтобы исповедоваться и причаститься, покрестить детей, отпеть своих родных и близких (хотя бы заочно, получив земельку).

В середине 60-70х годов XX века в Казани осталось всего лишь два действующих храма — Никольский собор и церковь Ярославских чудотворцев на Арском кладбище. Государство поставило перед собой задачу полного уничтожения церкви — первый секретарь партии Никита Хрущев даже пообещал в 1988 году показать по телевизору последнего попа. Но были люди, которые в условиях жесткого прессинга со стороны государства и общества оставались верны православной вере, ходили на богослужения, по-христиански воспитывали своих детей.

Матушка Тамара Павловна, вдова священника Георгия Давыдова, делится воспоминаниями:

В семье все у нас были верующими, и фамилия даже церковная была — Аминевы. Помню, в церкви меня всё время поворачивали лицом к алтарю, потому что я стояла спиной и смотрела на хор, который находится на балконе над входом: меня пленяли те звуки, которые лились с клироса. У меня было большое желание петь, и оно воплощалось, как я потом поняла, на протяжении всей моей жизни.

В школе все знали, что мы верующие: я не вступала ни в октябрята, ни в пионеры. Знаю, что учителя приходили к нам домой и вели довольно жёсткие разговоры, хотя училась я очень хорошо, и даже «висела» на доске отличников. Меня от этих встреч ограждали, мама мне ничего не говорила, и мы также продолжали ходить в церковь.

Регенты

Как я себя помню, мы с мамой всегда пели. В соборе так было заведено, что до службы и после неё собирался народ для пения молитв и акафистов. Руководил этим народным пением Дмитрий Фёдорович, он был завхозом в епархии; около него был «костяк» поющих прихожанок, среди которых были и мы с мамой. Всенощное бдение и Литургию пел архиерейский хор.

С 14 лет я уже пела в архиерейском хоре, куда меня позвал регент Евгений Александрович; сначала меня поставили в первые сопрано, потом во вторые, так я и пела вторым сопрано.

Ой, до чего регент строг был! Его все боялись, хотя ругал он в основном мужчин: партию неверно споют, вступят не вовремя.

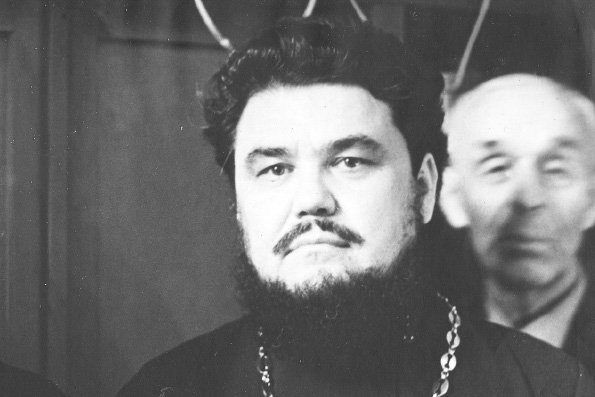

Из регентов помню протоиерея Иоанна Протащука. Человеком он был очень экспрессивным; родом из Украины, обладал мощным, красивым басом, при нём у нас проходили по 2-3 спевки, к праздникам всегда разучивали какое-нибудь новое произведение.

Он, что называется, выжимал из нас все силы, но и сам отдавался пению полностью, всегда приговаривая: «Я с вами 5 килограмм веса теряю» — но добивался качественного звучания. Летом открывалась навигация, туристы с пароходов заходили в Никольский собор, и часто ждали, когда мы спустимся с хоров, чтобы поблагодарить за пение. Постоянный певческий состав был в то время — 15-20 человек.

Протодиакон Анатолий, который у нас был регентом после отца Иоанна, был человеком спокойным, добрым, помощницей у него была монахиня Михаила (Таврис), она его иногда замещала и потом тоже стала руководителем хора.

С матушкой Михаилой нас связывала теплая дружба. Они с ее мамой во время войны были эвакуированы из Ленинграда в Казань, я никогда не спрашивала об их жизни. В квартире у них было много старинных икон, на стенах висели фотографии хорошего качества, в рамках, видно было, что люди на фото из благородных: дамы в дорогих платьях и шляпах, мужчины во фраках. На Пасху и Рождество мы после ночных служб спали у них, квартира была в центре — на Баумана, также заходили на чай после службы. Для меня, девчонки, эти встречи были дверью в мир иной, возвышенной жизни.

Праздничные традиции

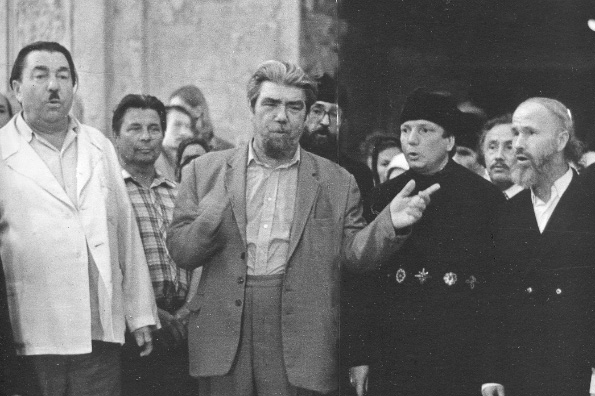

На Пасху всё пространство у собора было забито народом, и молодёжи было много, но их в храм не пропускали. Мы, хористы, собирались вместе недалеко от собора и в сопровождении милиции могли попасть в храм. Вообще, на великие праздники весь церковный двор и улица Бауман были заполнены: люди приезжали из районов, ночевали в церкви и расходились по домам прихожан. У нас дома народу всегда много было: ночевали, обедали и говорили о вере.

.jpg)

К праздникам Пасхи, Рождества, Троицы наша женская часть хора всегда делали обновки: шили новые платья, жакеты, костюмы (в моде была парча), ну и душились, конечно, хотя парфюм был в дефиците. Так что праздник всегда чувствовался, настроение было приподнятое, ну и пели тоже «от души»!

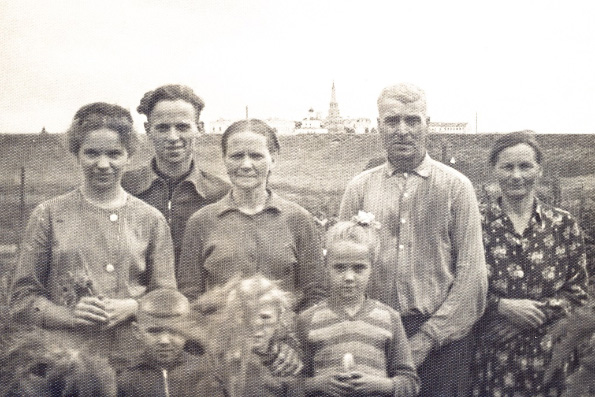

Епархия в 60-70-х годах объединяла, кроме Татарстана, Марийскую и Чувашскую республики. Владыка, когда ездил служить, то брал с собой небольшую группу из архиерейского хора; поездки всегда были интересными — мы, певчие, были дружны между собою. На службе всегда было много народу — битком. В воскресенье и в праздники служили раннюю и позднюю Литургию. Состав хора у нас был такой: женская часть — это были верующие, мужчины — артисты театра, для них это было заработком, но они потом постепенно воцерковлялись. Был замечательный тенор Фарид, татарин, он потом крестился и стал Романом. Конечно, пение для нас, хористов, было каким-то торжественным действом, ведь такая красивая духовная музыка звучала только в церкви, а мы были ее исполнителями.

Жених и супруг

Однажды на службе появился новый иподиакон по имени Георгий, он учился в Московской духовной семинарии. Стала замечать, что после вечерни он как бы следит за мной: оглянусь, а он где-то среди людей, и как бы ни при чём. Однажды подошёл ко мне и предложил проводить — так мы познакомились. Два года мы переписывались, на каникулах он служил иподиаконом в нашем соборе, у владыки Михаила.

Я только заканчивала одиннадцатый класс, когда Георгий посватался и предложил «руку и сердце». Родители были против, сказали, что рано. Но Георгий был настойчив, разговаривал с родителями (без меня), и папа с мамой дали согласие. Мы подали заявление в ЗАГС.

Добрые люди нас предупредили, что группа комсомольцев собирается нас опозорить и освистать как отсталых и несознательных. Атаковать нас хотели прямо у собора, когда мы будем выходить после венчания. Мы решили поехать в Большие Кабаны и здесь венчались в 1962 году. Кто бы мог подумать, что через годы отец Георгий будет назначен сюда настоятелем и обретёт здесь вечный покой.

С батюшкой мы жили в полном взаимопонимании. Я в доме офицеров на вечерних курсах выучилась на бухгалтера и секретаря, работала в епархии. Дом наш всегда был полон людьми: это и родственники отца Георгия, и наши многочисленные друзья и знакомые. Сейчас удивляюсь сама себе, как я справлялась: готовить еду, посуду мыть, убираться в доме, стирать — забот хватало, спасибо, дети помогали.

Вся моя жизнь прошла в церкви. Духовная музыка всегда звучит в моей душе, я с ней сроднилась. Благодарю Бога за все — особенно за сегодняшний день, в кругу семьи: детей, внуков и правнуков.