Основан в 1856 году по инициативе горожан Елабуги. В 1850 году купец Григорий Стахеев обратился к епископу Вятскому Елпидифору (Бенедиктову) с предложением на предоставленной Елабужским градским обществом земле учредить женскую обитель. Место под строительство было выделено на выгонной земле к северу от города, «между дорогою в село Сарали и оврагом Безымянным, у Сарапульскаго тракта, за чертою земляного назначенного для города вала». В представлении, направленном в Святейший Синод, епископ Елпидифор писал, что основание Елабужского монастыря «представляется возможным, а по отдаленности города Елабуги и всего тамошнего края от двух существующих в Вятской епархии женских монастырей, признается полезным и нужным»[1] Определением Синода от 31 октября 1855 года и указом императора Александра II от 15 июля 1856 года Елабужский монастырь был учрежден как нештатный общежительный, но торжественное открытие монастыря, в котором приняли участие архиепископ Вятский Аполлос (Беляев), благочинный монастырей архимандрит Иосиф, городской голова Д.М. Пупышев, состоялось лишь 9 сентября 1868 года. Благотворитель, купец первой гильдии, И.И. Стахеев (брат Г.И.Стахеева) истратил на строительство обители и последующее содержание монашествующих свыше 1 млн. руб. Жертвователями монастыря были также Д.И. Стахеев и П.К. Ушаков.

Храмы и другие постройки

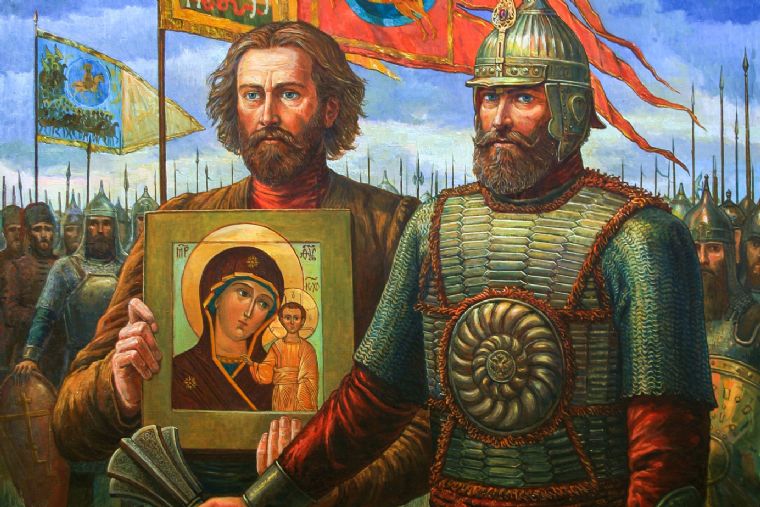

В 1857-1868 гг. по проекту известного петербургского архитектора Г.А. Боссе в Елабужском монастыре был возведен пятиглавый трёхпрестольный каменный собор в честь Казанской иконы Божией Матери с четырёхъярусной надпапертной колокольней, освященный 9 сентября 1868 года архиепископом Вятским Аполлосом (Беляевым). Приделы были освящены в честь Иоанна Предтечи и великомученицы Параскевы Пятницы.

В монастыре также были выстроены два трехэтажных каменных сестринских корпуса — северный и восточный. В северном корпусе размещалась монастырская больница с домовой церковью во имя великомученицы Варвары (1872). К западу от собора находился 2-х этажный дом игуменьи; в одной линии с этим домом, к югу от восточного корпуса — полутораэтажный дом монастырских служителей. Имелись также каменные просфирня и гостиница, три деревянных флигеля. Территория монастыря обнесена каменной стеной, при вратах которой 18 августа 1869 года была освящена часовня.

На территории обители имелись также хозяйственный двор, огород, фруктовый и ягодный сад. Рядом с ним — кладбище для монахинь и благодетелей обители. Предположительно, за алтарем главного храма в 1926 году была похоронена почетная гражданка города, благотворительница обители Глафира Федоровна Стахеева, построившая в 1903 году Елабужское епархиальное женское училище.

Среди святынь монастыря почиталась принесенная в 1869 году икона Божией Матери «Достойно есть» — копия с чудотворной иконы, хранящейся на Святой Горе Афон.

Насельницы

К началу XX века обитель была крупнейшей в Вятской епархии. Елабужский монастырь возглавляли с 18 апреля 1868 года постриженица Кирсановского Тихвинского монастыря Тамбовской губернии игумения Анфия (1822-1890), с 1889 г. — игумения Елисавета (Симонова), затем игумения Ангелина (Багаева). Первый монашеский постриг шести сестер состоялся 27 и 28 июля 1869 года. В 1869 году в монастыре проживало 106 насельниц, в 1877 г. — 130, в 1884 г. — 159, 1893 г. — 255, в 1900 г. — 273 насельницы. Среди монахинь представители самой многочисленной социальной группы населения — крестьянства — составляли от 50 % в 1875 г. до 79 % в 1914 году. А среди рясофорных послушниц и ещё выше— от 52 % в 1869 г. до 81 % в 1914 г.

Подобная картина в конце XIX века наблюдалась в большинстве провинциальных монастырей.[2] В их числе и Чистопольский Успенский женский монастырь Казанской Епархии. В отчете игумении обители Апполинарии за 1883 год среди восьми монахинь лишь одна из крестьянства, из восьми рясофорных послушниц — их уже пятеро, а среди 55 послушниц белиц уже 43 (78%).[3]

Заметное место в пополнении Елабужского монастыря занимали представительницы мещанского сословия. Среди монахинь их было от 11% в 1914 году до 43% в 1875 году. Среди рясофорных послушниц — от 12% в 1905 году до 38% в 1869 году.

В Елабужском монастыре практически нет представителей купечества (за весь дореволюционный период существования обители — одна монахиня и две рясофорные послушницы), офицерских дочерей, выходцев из высших сословий российского общества, которые предпочитали больше столичные монастыри.

Отметим и незначительную долю пополнения монастыря из духовенства. Хотя среди рясофорных послушниц их число несколько больше нежели среди монахинь (до трёх среди монахинь и семи среди рясофорных послушниц).

За всю 50-тилетнюю дореволюционную историю монастыря среди рясофорных послушниц было всего семь дворянок и только две из них приняли монашеский постриг. Это монахиня Евпраксия (Софанеева Екатерина Федоровна) и монахиня Мареопила (Анферова Мария Спиридоновна).

Своеобразное «хождение» дворянок и разночинок в послушницы было примечательным явлением тех лет, оставшимся, к сожалению, почти незамеченным в нашей литературе. Думается, оно было связано с общим настроением «возвращения долга народу», которым жило молодое поколение 60-х годов. Юноши и девушки становились сельскими учителями, врачами, фельдшерами, занимали другие должности в земстве. Многие молодые люди шли в революционные кружки.

Девушки, имевшие религиозное мировоззрение, предпочитали общины или монастыри с благотворительным уклоном. В этих общинах они работали бок о бок с мещанками и крестьянками. Некоторые из этих последних сознательно отказывались от замужества ради религиозного поприща, у других не сложилась личная жизнь, третьи (особенно рано овдовевшие бездетные женщины) бежали в общины от гнета большой патриархальной семьи, надеясь найти себе здесь приют и трудиться равными среди равных.

С самого начала монастырь формировался из числа прихожан православных общин Елабужского уезда. Так, в 1869 году из 21 рясофорной послушницы 17 чел., или 81% были из сёл и городов Вятской губернии (Елабуги, Сарапула, Слободского, Еранска), а из 80 белиц послушниц — 67 чел., или 84%.

Но были монашествующие и издалека: Перми, Рыбинска, Орловской, Смоленской, Оренбургской, Тобольской губерний.[4]

Основная часть монашествующих в 1914 году прибыла из Вятской губернии (77 чел., 76%), из Казанской губернии (7 чел., 7%), остальные из Уфимской, Самарской губерний, Перми, Рыбинска.

Для обучения послушниц, не знавших грамоты, уже в сентябре 1869 года в монастыре была открыта школа. В 1870 году в ней обучались 31 насельница. Сестры работали на пасеке, в саду, а также в иконописной и златошвейной мастерских. [5]

С 1870-х годов при монастырях, в том числе женских, стали создаваться иконописные школы академической ориентации. Отметим, что эта тема недостаточно ещё изучена и освещена в современной исторической литературе. Даже в «Православной энциклопедии», изданной к 2000-летию Рождества Христова в обширной статье «Живопись» И.Л.Бусевой-Давыдовой имеется лишь беглое упоминание о женщинах-иконописцах.[6]

Иконописная деятельность монахинь Елабужского монастыря насчитывает более 40 лет. В отчете игуменьи обители матушки Анфии за 1877 год отмечалось, что послушание в живописных кельях несла монахиня Феофания Титова. Судя по всему, она и была одной из первых, кто начинал в монастыре иконописную деятельность.[7]

Анализируя архивные данные, нами установлено, что за период с 1877 по 1918 год несли послушание в живописной мастерской одиннадцать монахинь и рясофорных послушниц.

Старшими в мастерской были — в 80-е годы XIX в. — монахиня Евпраксия (Анастасия Иванова Фирсова); в 90-е годы XIX в. — монахиня Аполлинария (Анна Димитриева Иконникова), а последние пятнадцать предреволюционных лет — монахиня Аглаида (Александра Петрова Тютикова).

Примечательно, что церковной живописью занималась целая семья Иконниковых выходцев из починка Удалово Елабужского уезда: сестры Анна и Евдокия, а также их племянница Ольга. Отметим, что ещё две их сестры Стефанида и Мария были тоже монахинями обители.

В первые годы XX столетия старшей в живописной мастерской становится монахиня Аглаида из семьи государственного крестьянина села Лекарево Елабужского уезда Тютикова Петра Ивановича. Под её началом было шесть сестёр-инокинь: Мария (31 год), Надежда (34 года), Ольга (35 лет), Елизавета (46 лет), Елена (47 лет) и Анастасия (49 лет).

Спустя девять лет, в 1914 году, — пять рясофорных послушниц. Состав тот же, отсутствует лишь Надежда, а послушница Елизавета 7 июля 1907 года была пострижена в монашество и стала монахиней Емилией. Особо отметим, что иконописцы монастыря в основном были родом из Елабужского уезда.[8]

Для сравнения, в Казанско-Богородицком монастыре несли послушание в живописной мастерской больше монахинь и послушниц, нежели в Елабужской обители. По отчетам настоятельниц монастыря видно, что в 1873 году их было 14,[9] а в 1910 году 20 человек[10] и даже в 1927 году, накануне его закрытия, в иконописной мастерской трудилось 21 человек.[11]

Жизнь обители после революции

В 1918 году монастырь был официально закрыт. В 1922 году монастырь был зарегистрирован как «Казанско-Богородицкое православно-христианское религиозное общество», в котором состояло 243 чел., в т.ч. 173 монахини и послушницы во главе с игуменией Ангелиной (Багаевой). Решением президиума Елабужского горсовета от 20 ноября 1928 года общество было ликвидировано. 17 декабря того же года в Елабужский горсовет безуспешно обращалась община Казанской церкви с просьбой вернуть помещение храма. Сестры переселились к родным, прихожанам, длительное время спустя подвергались репрессиям. Последний клирик, служивший в монастыре в 1920-х годах, священник Василий Головин, решением Кировского областного суда от 9 мая 1939 года был осужден к 8 годам лишения свободы (по статье 58-10).

В 1930-е гг. XX в. Казанский храм был разрушен. До настоящего времени сохранились лишь фрагменты стен с башенками-пинаклиями, 2 двухэтажных сестринских корпуса, одноэтажный флигель, основание колокольни и трапезной. До войны постройки монастыря использовались под детский городок Наркомата просвещения. В 1943 году в кельях бывшей обители разместили немецких военнопленных из дивизий Паулюса. После 1945 года в помещениях монастыря находился психоневрологический интернат, в иконописной мастерской — авторемонтная база.

Елабужский монастырь — единственный в республике среди бывших женских православных обителей, учрежденных в конце XIX столетия, в котором возродилась монашеская жизнь.

16 июля 1995 года святая обитель была открыта. К 2007 году в монастыре проживает около 20 сестер, настоятельница игумения Вера (Шевченко). Богослужения совершались в небольшом домовом храме во имя великомученицы Варвары (1872), находящемся в восстановленном 3-х этажном келейном корпусе. В 2012 году заново был отстроен храм Казанской иконы Божией Матери на средства директора банка «Заречье» Н.В. Девятых. 31 октября этого же года был освящен митрополитом Казанским и Татарстанским Анастасием. При монастыре имеется скит в селе Анзирка — с восстановленной церкви в честь Казанской иконы Божией Матери (1847—1858). Храм 27 сентября 2003 года был торжественно освящен архиепископом Казанским Анастасием в сослужении священников из Елабужского и Набережночелнинского благочиний.[12] В скиту ведется собственное хозяйство для нужд обители.

[1] Григорович Н. Обзор учреждения в России православных монастырей со времени введения штатов по духовному ведомству: 1764 -1869. — СПб., 1869. — С. 104.

[2] Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. — М.: Русское слово, 1999. — С. 24.

[3] НА РТ, ф. 4, оп. 114, д. 6, л. 86 — 103.

[4] НА РТ, ф. 1292, оп. 1, д. 1, л. 69 — 92.

[5] Подробнее об истории возникновения, разрушения и возрождения святой обители см.: Елдашев А.М. Монастыри Казанского края: очерки истории. — Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2004. — С. 143 — 198. он же. Русские монастыри: Средняя и Нижняя Волга. — М.: Очарованный странник, 2004. — С. 102 — 103; он же. Казанско-Богородицкий монастырь. Татарская энциклопедия. Т.III., Казань: Институт татарской энциклопедии АН РТ, 2006. — С. 127.

[6] Бусева-Давыдова И.Л. Живопись. Православная энциклопедия. Русская православная церковь. — М.: Православная энциклопедия, 2000. — С. 555.

[7] НА РТ, ф. 1292, оп. 1. д. 2.

[8] НА РТ, ф. 1292, оп. 1, д. 1, 5, 7, 8.

[9] НА РТ, ф. 484, оп. 67, д. 1, л. 30 — 52.

[10] НА РТ, ф. 484, оп. 82, д. 1, л. 31 — 72.

[11] НА РТ, ф. 484, оп. 87, д. 1, л. 7 — 46.

[12] Лепехин, протоиерей, Аникина М.В. Благословенная Богом. Духовная жизнь Елабуги в прошлом и настоящем. — Елабуга, 2006. — С. 81.