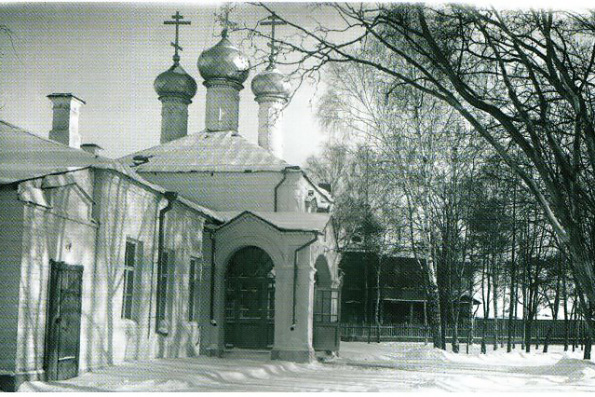

Феодоровский Троицкий заштатный мужской монастырь располагался на высоком мысе над рекой Казанкой. Мы рассматриваем историю этой обители в связи с тем, что монастырь в ноябре 1900 года был преобразован в женский. Подобное мы связываем с расширением числа женских монастырей в Казанском крае.

Точных данных о происхождении монастыря не сохранилось, но из надписи, имевшейся на окладе иконы великомученика Феодора Стратилата выходило, что в 1607 году он уже существовал.[1] Святая обитель была устроена заботами Казанского митрополита Гермогена и усердием благочестивого воеводы князя Ивана Ивановича Голицына.

В монастыре была соборная церковь во имя живоначальной Троицы, освященная в 1700 году с приделом великомученика Феодора Стратилата, по имени которого монастырь и берет свое название.

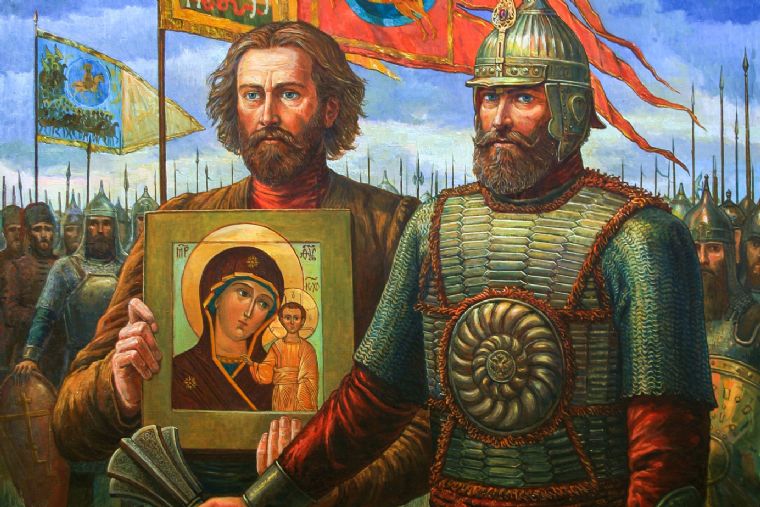

Главную святыню обители составляли местночтимые иконы: святого Феодора Стратилата, пожертвованная в монастырь в 1607 году князем Голицыным и Феодоровская икона Божией Матери (ныне хранится в Никольском кафедральном соборе города Казани). Эта икона — список с чудотворного образа, находящегося в Костроме. Празднование этой иконы проходило по всей православной России 14 марта, а 16 августа торжество совершалось лишь в одной Казани, в память обретения образа князем Василием Юрьевичем Костромским.

Ежегодно 20 июля в Феодоровский монастырь совершался крестный ход из кафедрального Благовещенского собора с иконами Казанской Божией Матери и Смоленской из Седмиозерной пустыни.[2]

При соборной церкви имелись колокольня и каменные настоятельские кельи; братские же помещались около монастырской ограды.

К 1900 году сохранялась лишь соборная церковь с приделом и монастырская колокольня. В разное время обитель была приписана к Казанскому архиерейскому дому, к Иоанно-Предтеченскому и Спасо-Преображенскому монастырям; к последнему с 1855 года.

Настоятели мужской обители

Настоятельство в монастыре было игуменское. И как видно из Указа Казанской Духовной консистории от 11 декабря 1765 года настоятелем в это время был игумен Иларион.[3]

Арсений 1-й — игумен с 16 июля 1806 года, в дальнейшем переведенный в Кизический Введенский мужской монастырь игуменом;

Анастасий — игумен с 18 ноября 1820 года, переведенный в дальнейшем из Казанской в Воронежскую епархию;

Арсений 2-й, по увольнению от должности, в сем монастыре и скончался;

Никанор — игумен с 17 февраля 1821 года — уволен от сей должности на покой в Седмиезерную пустынь;

Иоасаф игумен 22 октября 1823 года;

Иннокентий игумен с 17 января 1826 года — переведен игуменом в Кизический Введенский мужской монастырь.

Аркадий игумен с 26 апреля 1829 года — по болезни уволен на покой в Седмиезерную пустынь.

Савва игумен с 15 марта 1830 года — переведен в строители в Цивильский Тихвинский монастырь;

Елевферий игумен с 19 августа 1830 года — переведен в строители в Цивильский Тихвинский монастырь;

Гедеон игумен с 23 мая 1831 года.

Преобразование монастыря в женский

С 23 сентября 1900 года в жизни монастыря наступила новая страница. В этот день Указом Святейшего Синода (№ 6491) монастырь из мужского заштатного был преобразован в женский общежительный, с назначением настоятельницы его монахини Иоанны. Новая обитель получила название «Казанский Свято-Троице-Феодоровский женский монастырь».

12 ноября 1900 года монастырь был освящен архиепископом Казанским и Свияжским Арсением как женский.

30 сентября 1910 года в 6 часов утра протяжный звон колокола с монастырской колокольни оповестил сестер обители о смерти матушки игумении Анфии. Отпевание совершал Преосвященный епископ Алексий, архимандрит Варсонофий, духовенство монастыря, священнослужители Казани.[4]

Игумения Анфия (Анна Михайловна Бакакина) происходила из мещан города Мамадыша. В возрасте 20 лет, в 1871 году она поступила в число сестер Казанско-Богородицкого женского монастыря. Сначала она проходила послушание на свечном монастырском заводе, а через три года была переведена в живописную мастерскую, где вскоре была назначена её заведующей. В 1895 году постригается в монашество. В 1905 году назначается казначеей Феодоровского монастыря, а на следующий год — его настоятельницей. На этом посту она сменила свою предшественницу игумению Иоанну. 20 мая 1907 года Епархиальным начальством по Указу Святейшего Синода возведена в сан игумении. За её заботы об обители в 1910 году была награждена наперсным крестом.

Последняя настоятельница обители

Особо хочется сказать о последней настоятельнице святой обители игумении Ангелине (Анне Степановне Алексеевой), на плечи которой легла тяжкая участь видеть закрытие и порушение святой обители.

Дочь мещанина города Казани, она родилась в 1884 году, окончила курс в училище города Казани. 16 октября поступила в Троице-Феодоровский монастырь, 17 ноября 1907 года была облечена в рясофор. 17 ноября 1910 года утверждена настоятельницей епископом Иоасафом (Удаловым), прожила в монастыре до самого его закрытия в 1928 году. 2 июля 1923 года оказала сопротивление захвату обители обновленцами, заявив о непризнании обновленческого ВЦУ и обновленческого Казанского епархиального управления.

В начале 1925 года распускается община обители, о чем можно судить по заявлению Татотдела ОГПУ от 27 января 1925 года «О роспуске старой общины Федоровского монастыря, о выселении за пределы Татреспублики игуменьи Алексеевой».[5]

После закрытия монастыря проживала в Казани, 27 июня 1931 года арестована по делу «О филиале Истинно-православной Церкви в Татарской АССР». Обвинялась в «активном участии в организации снабжения продуктами питания и деньгами ссыльного и заключенного за контрреволюционную деятельность духовенства», в выполнении «поручений контрреволюционной организации по связи с епископом Иоасафом» и в «распространении контрреволюционных антиколхозных листовок». Ангелина виновной себя не признала.

Была осуждена на три года ссылки в Северный край, отбывала срок в Архангельске и Коми (Зырян) АО. После освобождения поселилась в Казани. Будучи духовной дочерью епископа Иоасафа, по его поручению посещала в ссылке священномученика митрополита Кирилла (Смирнова).

Вновь арестована 8 декабря 1937 году, обвинялась в том, что «среди приезжавших к Удалову верующих крестьян систематически вела антисоветскую клеветническую агитацию, сопровождая ее антисоветскими измышлениями о гонениях на религию в СССР, о голоде в колхозах… Вела антисоветскую пораженческую агитацию о неизбежности свержения Советской власти и о торжестве православия». Виновной в контрреволюционной деятельности себя не признала. Расстреляна в тюрьме НКВД по приговору тройки НКВД ТатАССР от 15 декабря 1937 году.[6]

Закрытие монастыря

Монастырь закрывается в 1928 году. В течение двух лет он остается по существу безхозным. В 1931 году занимается под студенческое общежитие Медфармполитехникума (60 мест), а часть отдается под столярную мастерскую.[7] В марте 1932 года президиумом Казанского городского Совета принимается решение о сносе бывшего монастыря.

«Начальнику конторы комжилстроя. 9 марта 1932 г. Президиум городского Совета предлагает немедленно приступить к разбору предназначенного для коммунального жилищного строительства церквей и мечетей. 1) Владимирский собор (Московская ул.); 2) Грузинская церковь (ул. К.Маркса); 3) Кафедральный собор (коридор по направлению к новому зданию областкома); 4) Воскресенская церковь (ул. Чернышевского); 5) Федоровский монастырь; 6) Спасский монастырь (в Кремле) передать коммунжилстрою, в случае неразбора Татбашшколой для надстроек… Зам. Предгорсовета Муратов».[8]

На месте монастыря в 1930-е годы возник базарчик, прозванный в народе «еврейским», а в конце 1980-х годов был построен помпезный музей В.И. Ленина, ныне НКЦ «Казань».

Примечания

[1] Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной академии за 1899 год. — Казань: Типо-литография императорского университета, 1899. — С. 772.

[2] Православные русские обители. Полное иллюстрированное описание всех православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. — СПб.,: Воскресение, 1994. Репринтное издание. — СПб.,: Книгоиздательство П.П.Сойкина, 1910. — С. 243.

[3] Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной академии за 1899 год. — Казань: Типо-литография императорского университета, 1899. — С. 774.

[4] Известия по Казанской епархии, издаваемые при Казанской Духовной академии за 1910 год. — Казань: Типо-литография императорского университета, 1910. — С. 1220.

[5] НА РТ, ф. Р-732, оп. 11, д. 67, л. 52 — 55.

[6] Архив КГБ РТ. Дело 2 — 18199; 2 — 15208. Православная энциклопедия. Т. II. М.: Православная энциклопедия, 2001. — С. 295. Во имя правды и достоинства Церкви: Жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанского / Авт.-сост. Журавский А.В.. — М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. — С. 664.

[7] НА РТ, ф. 732, оп. 6, д. 54, л. 18, 23, 27.

[8] НА РТ, Ф. 732, оп. 6, д. 54, л. 19.