Священномученик Иоасаф (Удалов Иван Иванович; 5 апреля 1886 г., Уфа — 2 декабря 1937 г., Казань), епископ Чистопольский, был сыном ремесленника-часовщика, ставшего впоследствии купцом. Окончил в 1900 году Уфимское духовное училище, в 1906 году — Уфимскую духовную семинарию. На первых курсах семинарии познакомился с Уфимским и Мензелинским епископом Антонием (Храповицким; впоследствии митрополит). В 1906 году поступил в Казанскую духовную академию. Окончил академию в 1910 году кандидатом богословия за сочинение «Этическая проблема в современном идеализме» (написано под рук. В. И. Несмелова). В июле того же года Волынским и Житомирским архиепископом Антонием (Храповицким) пострижен в монашество с именем Иоасаф в Богоявленском монастыре города Житомира и рукоположен во иерея. С 1 сентября 1910 года являлся преподавателем Житомирского пастырского училища. С 3 октября 1911 года помощник инспектора КазДА. В июле 1912 года возведен в сан игумена, определен настоятелем казанского Спасо-Преображенского монастыря. Строго следил за соблюдением устава и правил в духе древнего благочестия, начал возведение часовни над мощами Казанского митрополита Ефрема. В это же время был назначен председателем Совета Казанских миссионерских курсов, находившихся в Спасо-Преображенском монастыре. На курсах 2 года обучались слушатели с общим средним или педагогическим образованием, которые затем могли стать священниками. И. преподавал на курсах общую и русскую церковную историю. С 1915 года заведующий Казанскими миссионерскими курсами, возведен в сан архимандрита; также был председателем курсовых Педагогического совета и Хозяйственного комитета. Возглавлял курсы до их закрытия в конце 1917 года.

В начала сентября 1918 года отказался покинуть Казань с отступавшими белыми частями. Поскольку митрополит Казанский и Свияжский Иаков (Пятницкий) и викарный Чебоксарский епископ Борис (Шипулин) выехали из Казани, а викарный Чистопольский епископ священномученик Анатолий (Грисюк; впоследствии митрополит) в это время пребывал в Москве на Поместном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 гг., Иоасаф с 10 сентября фактически руководил епархией. 12 сентября провел чин отпевания убитых красными после взятия Казани преподобномучеников — иноков казанского Зилантова в честь Успения Пресвятой Богородицы мужского монастыря. 22 сентября кремль Казани был объявлен военным городком, после чего был закрыт казанский Спасо-Преображенский монастырь. Отец Иоасаф организовал вывоз из монастыря и кафедрального Благовещенского собора святынь — мощей святителей Гурия и Варсонофия и др. С возвращением в Казань 26 сентября в качестве временно управляющего Казанской епархией епископ Анатолия Иоасаф стал его ближайшим помощником, вошел в состав епархиального совета. Пребывал в Иоанно-Предтеченском монастыре.

24 июля 1920 года Казанский и Свияжский митрополит священномученик Кирилл (Смирнов) возглавил в соборе Богородицкого монастыря в Казани хиротонию Иоасафа во епископа Мамадышского. Епископ Иоасаф стал 2-м викарием Казанской епархии. Местом его пребывания был определен Кизический Введенский монастырь. 21 ноября 1920 года вместе с епископом Анатолием участвовал в хиротонии во епископа Чебоксарского архимандрита Афанасия (Малинина). Временно управлял епархией после ареста 26 марта 1921 года епископа Анатолия и до прибытия в Казань 4 января 1922 года освобожденного из заключения митрополита Кирилла. В июне 1921 года вместе с епископом Афанасием совершил хиротонию во епископа Спасского Андроника (Богословского). В ноябре того же года добился открытия в Казани Богословского института вместо закрытой властями Казанской духовной академии. 12 апреля 1922 года назначен епископом Чистопольским, 1-м викарием Казанской епархии. После очередного ареста 15 августа 1922 года митрополита Кирилла И. вновь стал управляющим епархией.

В то время, когда святитель Тихон, Патриарх Московский, был арестован, а руководство Церковью фактически захватили обновленцы, епископ Иоасаф был тверд в защите Православия, но избегал излишней конфронтации во взаимоотношениях с гражданской властью и с обновленцами. Как и митрополит Кирилл, возлагал надежду на то, что ситуация разрешится на Поместном Соборе. Хотя Иоасаф не делал заявлений о признании обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ), 1 октября 1922 года с его согласия в состав Казанского епархиального управления вошли обновленческие священники. «Примиренческая» позиция Иосафа объяснялась, очевидно, стремлением избежать в случае решительного разрыва с ВЦУ массового закрытия властями казанских храмов или их передачу обновленцам.

4 апреля 1923 года в Казань прибыл епископ Тираспольский Алексий (Баженов), назначенный ВЦУ «архиепископом Казанским». Владыка Иосаф сначала допустил его присутствие на Литургии в соборе Богородицкого монастыря, но потом, когда тот сообщил о своем неканоничном назначении, не позволил ему совершать чин омовения ног и совершил его сам. Вместе с епископами Афанасием (Малининым) и Андроником (Богословским) владыка Иоасаф отказался признать власть обновленческого архиепископа и образованного обновленцами нового епархиального управления. Из-за запрета властей Иоасаф проводил негласные богослужения с поминовением Патриарха Тихона и митрополита Кирилла. В Казани из приходских храмов верность Патриаршей Церкви сохранили только Петропавловский собор и Покровская церковь. Большинство приходского духовенства Казани признали Алексия (Баженова) правящим архиереем, хотя в епархии обновленцев поддержало менее половины приходов. Осталось верным Патриарху и большинство епархиальных монастырей.

После освобождения из-под ареста Патриарха Тихона и издания им 15 июля 1923 года послания, в котором он определил, что обновленчество — это отпадение от Церкви, ситуация изменилось. Собрание казанских приходов признало каноническую власть епископа Иоасафа как заместителя митрополита Кирилла. 20 июля он совершил открытое богослужение по праздничному чину в соборе Богородицкого монастыря. В последующие 3 дня он принимал покаяния и освящал малым чином возвращенные в Патриаршую Церковь храмы. У обновленцев в Казани осталось только 3 церкви. Тем не менее власти отказывались зарегистрировать православное епархиальное управление и запрещали поминовение на богослужениях имен Патриарха Тихона и митрополита Кирилла. После доносов обновленцев, обвинявших епископа Иоасафа в «антисоветской деятельности», он был вызван 13 сентября 1923 года в отдел НКВД, с него взяли подписку о невыезде из Казани. 20 ноября владыке Иоасафу было запрещено служение в храмах, он был вынужден официально передать временное управление епархией епископу Афанасию (Малинину).

15 мая 1924 года по вызову ГПУ епископ Иоасаф выехал в Москву, где 16 мая был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму, 23 августа освобожден с запрещением выезда из Москвы в свою епархию. Поселился в Даниловом во имя преподобного Даниила Столпника московском мужском монастыре. Епископ Иоасаф нередко причисляют к Даниловской группе непоминающих, хотя о каких-либо связях его с другими архиереями-«даниловцами», позднее участвовавшими во внутрицерковной полемике, неизвестно. 11 апреля 1925 года епископ Иоасаф был в числе священнослужителей, совершавших панихиду у гроба святителя Тихона, а затем погребение Патриарха. Присутствовал на Архиерейском совещании Русской Православной Церкви 12 апреля 1925 года, подтвердившем полномочия Патриаршего Местоблюстителя митрополита священномученика Петра (Полянского). Вместе с митрополитом Петром вел переговоры с властями об организации Синода, по просьбе Местоблюстителя и по его черновому тексту составил проект декларации об отношениях Церкви и Советского государства, в котором предлагалось «предоставить наиболее многочисленной Православной Церкви права легального свободного существования» (текст не был передан представителям властей из-за отказа митрополиту Петру во встрече с главой советского правительства).

19 ноября 1925 года епископ Иоасаф был арестован вместе с пребывавшими в Даниловом монастыре архиепископами Гурием (Степановым) и священномучеником Прокопием (Титовым). Позднее по тому же делу были арестованы архиепископ Пахомий (Кедров), епископы священномученики Амвросий (Полянский), Дамаскин (Цедрик), Парфений (Брянских) и др. Епископ Иоасаф содержался во внутренней тюрьме ОГПУ. Его обвиняли в том, что он оказывал «пособничество и укрывательство группе монархических епископов и мирян, поставивших своей задачей использование Церкви для нанесения явного ущерба диктатуре пролетариата, путем воздействия на массу и на церковнослужителей». 21 мая 1926 года особым совещанием при Коллегии ОГПУ владыка Иоасаф был приговорен к 3 годам ссылки в Коми (Зырян) автономную область. Затем место ссылки было изменено на село Туруханск, куда он прибыл в августе 1926 года. Во время ссылки вел переписку с митрополитом Кириллом (Смирновым). После появления «Декларации» 1927 года Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского; впоследствии Патриарх Московский и всея Руси) епископ Иоасаф вместе с митрополитом Кириллом перешел в оппозицию к митрополиту Сергию (утверждение, что Иосаф отказался подчиняться митрополиту Сергию из-за назначения управляющим Казанской епархией архиепископа Афанасия (Малинина), ошибочно). В то же время епископ Иоасаф не разделял и крайних взглядов тех противников митрополита Сергия, которые считали безблагодатными таинства, совершаемые в «сергианских» храмах.

По окончании ссылки владыка 2 месяца жил в городе Енисейске, затем был отправлен в город Козмодемьянск Марийской автономной области под административный надзор с запретом на служение в храмах. 30 ноября 1930 года арестован, переведен в Казань, содержался в тюремном изоляторе Полномочного представительства ОГПУ в Татарской АССР. Проходил по делу «Казанского филиала Всесоюзного центра контрреволюционой монархической организации Истинно-православной церкви» вместе с епископом Нектарием (Трезвинским), бывшим профессорами КазДА В. И. Несмеловым, М. Н. Васильевским, Е. Я. Полянским, И. М. Покровским, бывшим ректором Казанского Богословского института протоиереем Николаем Петровым и др. Владыка Иоасаф был обвинен в руководстве «Казанской церковно-монархической организацией». Отказался признать себя виновным в «контрреволюционной деятельности», не стал давать показания против других обвиняемых. Заявил следователю, что его неподчинение митрополиту Сергию и поддержка позиции митрополита Кирилла, обвинявшего Заместителя Патриаршего Местоблюстителя в превышении данных ему полномочий, «не имеет никакого политического характера». Сам епископ Иоасаф, по его словам на допросе, во время ссылки был «в отдалении от митрополита Сергия, но не в отделении». В случае если бы он получил возможность личной встречи с Заместителем Местоблюстителя, то «возможно на многое вышеизложенное изменил бы настоящую точку зрения». 5 января 1932 года приговорен особым совещанием при Коллегии ОГПУ к 3 годам исправительно-трудового лагеря.

Епископ Иоасаф отбывал срок заключения в Сиблаге на работах при строительстве шахт и добыче угля в Кузбассе. В 1933 году, незадолго до окончания срока заключения, в лагере против Иоасафа было возбуждено новое дело по обвинению в организации «контрреволюционной церковно-монархической группы». Отказался признать себя виновным. 28 января 1934 года постановлением особого совещания Коллегии ОГПУ срок заключения епископу Иоасафу был увеличен на 2 года. В 1936 году, по отбытии срока заключения, вернулся в Казань. Пребывал за штатом. Продолжал переписку с митрополитом Кириллом, принимал у себя верующих. Иногда служил панихиды в кладбищенском храме во имя благоверного князя Феодора и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев. Большую часть получаемого за требы вознаграждения и пожертвования духовных детей владыка Иоасаф отсылал арестованным и ссыльным священнослужителям.

В ноябре 1937 года был вновь арестован. Проходил по одному делу с протоиереем священномучеником Николаем Троицким (1879-1937) и 3 монахинями закрытого Богородицкого монастыря. Епископа Иоасафа обвинили в «организации контрреволюционного церковного подполья», в «клеветнических измышлениях о гонениях на Церковь в СССР». Владыка заявил о своей невиновности в отношении «контрреволюционной деятельности» и отказался отвечать на вопросы следователя. Стремясь облегчить положение других обвиняемых, он сказал, что с ними не общался. 29 ноября 1937 года Особой тройкой НКВД Татарской АССР приговорен к расстрелу. Казнен вместе с протоиереем Николаем. Похоронен в общей могиле на Архангельском кладбище Казани. Сейчас на этом месте установлен памятник со списком погребенных.

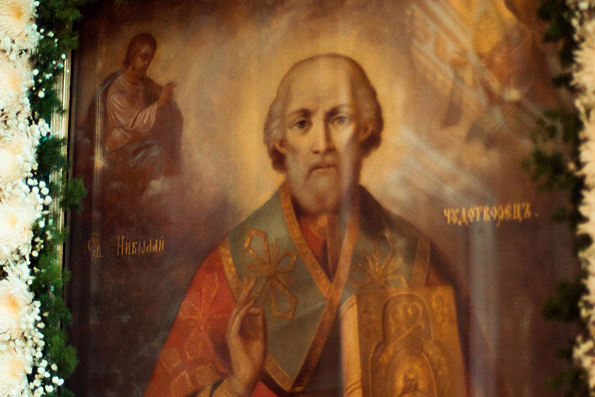

В 1981 году канонизирован Архиерейским Синодом Русской Православной Церковью Заграницей. Имя епископа Иоасафа (Удалова) включено в Собор новомучеников и исповедников Российских определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 23 июня 2008 года чин прославления состоялся 19 декабря 2008 года в Никольском соборе города Чистополя.