На освящение этого храма приезжал сам Петр Великий

Георгиевская церковь, стоявшая на улице Георгиевской (ныне Петербургская) была одной из самых красивых в городе. К огромному сожалению, во время войны с «опиумом для народа» (как в советские годы называли религию) храм был варварски уничтожен. На его месте был разбит небольшой сквер, в центре которого установили памятник с бюстом К.Маркса.

По древнему преданию, на месте Георгиевской церкви во времена Казанского ханства стояла армянская церковь. Сегодня это может показаться удивительным, но в мусульманской столице строились и христианские храмы. И именно в Казани уже в начале ХVI века была изготовлена одна из редких армянских рукописей — Евангелие, как указывают документы, «списанное плененным от татар армянином Василием во время нашествия их на армян в 1501 году». В свою очередь, русское книгопечатание в Поволжье, зародившееся в Свияжске и Казани в конце 1550-х годов, началось именно с переиздания армянского Евангелия.

Армянская слобода располагалась позднее и вокруг Георгиевской церкви. А собственно память об армянской колонии ханских времен долгое время сохранялась в названии одной из улиц Суконной слободы (Армянская, ныне Спартаковская).

А вот улица, на которой стоял Георгиевский храм, первоначально называлась Проломной. Позднее, в конце XVII века, она была разбита на две части. Одна из них — та, что ближе к Кремлю, стала называться Большой Проломной (ныне ул.Баумана), а другая — Кирпичной, поскольку пролегала по Кирпичной слободе (а позднее здесь выросла и Суконная) с ее многочисленными заводскими цехами и мануфактурами. Георгиевской (в просторечье Егорьевской) — по названию построенного на ней храма — улица стала называться с 1722 года, когда эту индустриализованную часть города посетил Петр I. Храм должен был прославлять победы русского оружия над Швецией в годы Северной войны, посильный вклад в достижение которой внесли и казанцы.

С 1930 года улица Георгиевская получила имя Свердлова — известного революционера и политического деятеля. Яков Михайлович начинал свою активную революционную деятельность именно в Казани. Одно время он жил на Георгиевской улице в доме Т.Михеева (ныне №29, разрушен) у своего товарища М.Михельсона. В 1905 году по его инициативе была основана нелегальная газета казанских большевиков «Рабочий» (предшественник одноименного издания 1917 года, с которого, кстати, ведет отсчет «РТ»). он же под партийной кличкой Андрей являлся и ее идейным руководителем. Газета печаталась неподалеку — на улице 1-я Гора (ныне ул.Ульяновых) в доме Беловой (ныне №49).

Самый богатый...

По сведениям церковного историко-археологического общества Казанской епархии, деревянная Георгиевская церковь была построена в 1717 году. Белокаменной она стала в промежутке между 1767 и 1788 годами. Церковь неоднократно перестраивалась, чему причиной служили многочисленные казанские пожары, а также желание прихожан расширить, благоустроить и украсить храм.

В 1825 году было перестроено крыльцо, далеко выдававшееся на улицу, сделаны два каменных входа, а под колокольней устроена часовня. Иконостасные работы выполнил прославленный иконописец Петр Гаврилов, а окраску стен и сводов — мастер Никифор Андреев. В 1863 году к приделу соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия добавился придел святого Дмитрия Солунского.

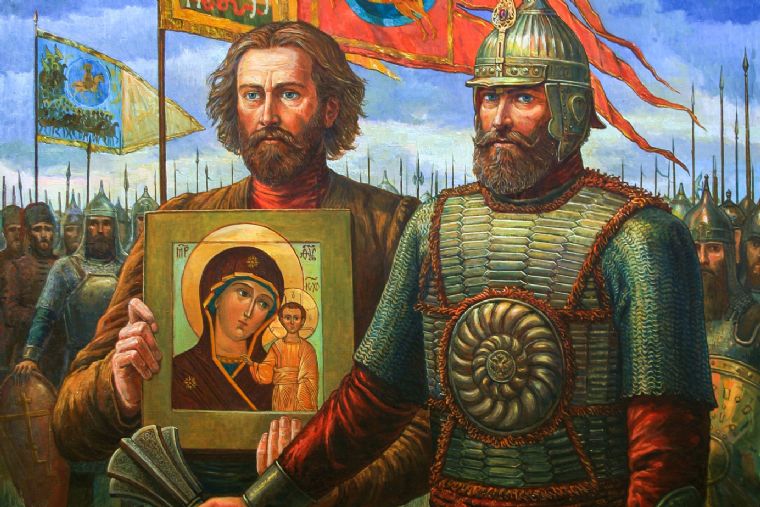

Накануне Октябрьской революции Георгиевская церковь накопила немало древнего церковного имущества, представлявшего несомненную ценность в плане изучения местного казанского искусства. Назовем лишь некоторые святыни и произведения искусства: икона святого Николая, перенесенная по преданию из армянского храма, икона казанских чудотворцев Гурия, Германа и Варсонофия, афонская икона святого Пантелеймона, напрестольный крест 1722 года, старопечатные Требник 1671 года, Евангелие 1758 года, Толковая Псалтирь 1791 года, рукопись службы святым Гурию и Герману ХVIII века. Среди колоколов Георгиевской церкви один в 1809 году был отлит казанским мастером Иваном Астраханцевым. А вот крест главного купола Георгиевской церкви — это видно и на снимке — был увенчан гербовой короной.

...и популярный храм

Поскольку эта церковь была центром густонаселенной Суконной слободы, то по количеству прихожан она занимала одно из ведущих мест в городе. Да и их состав был предельно пестрым. С одной стороны, это социальные низы, включая падших женщин, алкоголиков и других маргиналов, обитавших в основном на улицах Дегтярной и Мясницкой. С другой — богатые купцы, в том числе тайные старообрядцы. Георгиевский храм в свое время посещали многие знаменитости — будущий певец Ф.Шаляпин, будущий фаворит семьи Романовых Г.Распутин, будущий председатель СНК СССР — министр иностранных дел СССР В.Скрябин. Георгиевской церкви жертвовали купцы Дрябловы, Михляевы, Осокины, Тихомирновы. Естественно, что среди жертвователей была и армянская диаспора.

Об интересной личности, связанной с Георгиевской церковью, рассказывает семья Григорьевых. В 1810 году, сообщают они, известный казанский историк-краевед Дмитрий Зиновьев учредил при Георгиевской церкви, возле которой жил, похоронно-врачебную кассу, которая оказывала помощь малоимущим прихожанам в лечении и похоронах близких. Сам Дмитрий Николаевич обладал многочисленными талантами, главным из которых был талант писателя. В 1789 году в Москве в типографии Н.Новикова он опубликовал подробное «Топографическое описание г.Казани и его уезда». В 1807 году в Москве вышла его книга «Михельсон и бывшее в Казани возмущение», ставшая одним из первых неофициальных печатных источников по истории пугачевского восстания.

В дальнейшем Д.Зиновьев содержал губернскую типографию — первое русское издательство, печатавшее книги гражданским шрифтом. Здесь же в 1807 году он напечатал памфлет «Набат по случаю войны с французами» — это была одна из первых книг, изданных в Казани гражданской азбукой. А годом раньше по случаю войны с Францией Зиновьев организовал в Казанской губернии полувоенное формирование.

Дмитрий Николаевич имел непосредственное отношение и к появлению в нашем крае журналистики. В 1811 году он стал выпускать первую в России провинциальную газету «Казанские известия», в которой опубликовал множество заметок на разные темы.

«...Мешает уличному движению»

В документах комиссии по сохранению древних памятников дореволюционного Московского археологического общества Георгиевская церковь числилась одним из наиболее ценных и интересных памятников казанской истории. Наверное, потому отдельные попытки местных «реформаторов» на рубеже XIX-ХX веков кардинально перестроить церковь не находили поддержки общественности. И это несмотря на то, что колокольня Георгиевской церкви заметно выступала на проезжую часть и «мешала уличной перспективе». Однако это неудобство полностью компенсировалось великолепным видом казанского памятника архитектуры. При прокладке линии конки городская дума сочла возможным сделать изгиб трамвайных путей, оставив историческую панораму в неприкосновенности.

Несмотря на многочисленные природные, стихийные и социальные потрясения (наводнения, пожары, взятие города Пугачевым, революции 1905 и 1917 гг.), Георгиевская церковь простояла до начала 1930-х годов. Не вдаваясь в подробности тех событий, приведем лишь небольшой, но о многом говорящий отрывок-донос, который наши читатели отыскали в старых казанских газетах.

«В целях планировки города надо закрыть и сломать Георгиевскую церковь. На этом месте рабочие требуют устроить сквер... Противником закрытия ряда церквей, как это ни странно, является Наркомпрос Татреспублики в лице его музейной комиссии. В ведении последней находится 38 церквей (всего в городе 47 церквей, следовательно, только 9 действующих), в большинстве случаев не имеющих никакой музейной и исторической ценности. Эту косность музейной комиссии Наркомпрос должен во что бы то ни стало преодолеть... Попутно не мешает с глаз долой убрать и Георгиевскую церковь. Уж очень она глаза намозолила, стоя перед фабрикой. Особенно мешает она уличному движению. Хорошо бы на ее месте разбить сад, в котором так нуждается Суконка»...

Между прочим, сквер, разбитый на месте церкви, никогда не был популярен — ни раньше, ни тем более сейчас, когда продолжается кардинальная перестройка этого микрорайона современной Казани.